1. 畑漬とは何か? ― 200年の時を刻む、日本で最も素朴な漬物の横顔

日本の広大な食文化の地図を広げると、その片隅に、ごく一部の人にしか知られていない「幻」と称される食が存在します。それが、今回ご紹介する「畑漬(はたづけ)」です。滋賀県の山深い集落で200年以上もの間、まるで時を閉じ込めたかのように密やかに受け継がれてきた、伝統的な乳酸発酵漬物。これは単なる食品ではなく、その土地の風土と人々の暮らし、そして悠久の歴史が凝縮された、まさに”食べる文化遺産”と言えるでしょう。

この奇跡の発酵食品が生まれるのは、琵琶湖の北西、高島市に位置する畑地区。標高約400メートル、わずか40戸ほどの家々が点在するこの集落だけで、畑漬は作られています。厳しい冬を乗り越えるための先人の知恵が詰まった保存食であり、その製法は近代化の波に飲まれることなく、今もなお頑ななまでに伝統が守られているのです。その希少性から、畑漬はまさに探求心をかき立てる神秘的な存在感を放っています。

畑漬の素顔を紐解く3つの特徴

- 究極のシンプルさを貫く製法:畑漬の原材料は驚くほど素朴です。その季節に採れる赤かぶや日野菜、大根などの地野菜と、塩、そして風味を添える唐辛子のみ。保存料やうま味調味料といった添加物を一切使わず、野菜が持つ力と微生物の働きだけで、じっくりと時間をかけて発酵させます。これこそが、日本古来の食の姿を今に伝える、最も素朴な漬物の一つと考えられる理由です。

- その土地だけが許す唯一無二の味:なぜ畑地区でしか作れないのか。その答えは、特有の気候と風土に隠されています。厳しい寒暖差が、畑漬の発酵に不可欠な特定の微生物だけが活動できる環境を生み出します。他の土地では決して再現できない複雑で奥深い味わいは、まさに畑地区の自然そのものが生み出す芸術品と言えるでしょう。

- 200年を越える生きた歴史:畑漬の歴史は、江戸時代後期にまで遡ると言われています。その製法は書物に頼ることなく、親から子、子から孫へと、暮らしの中で大切に口伝されてきました。畑漬を一口味わうことは、この土地に刻まれた200年という長い時間に触れ、先人たちの息吹を感じる特別な体験となるはずです。

畑漬は、効率や便利さが優先される現代において、私たちが忘れかけている「食の原点」とは何かを静かに、しかし力強く語りかけてくれます。さあ、この神秘に満ちた漬物の、さらに奥深い世界へと旅を続けましょう。次の章では、なぜこの土地でしか畑漬が生まれないのか、その秘密に迫ります。

2. なぜ「畑」でしか生まれないのか? ― 標高400mの風土が育む、唯一無二の発酵の秘密

前章でご紹介した畑漬の神秘性。その核心に迫る鍵は、畑漬が育まれる土地そのものに隠されています。なぜ、この漬物は他のどんな土地でもその味を再現できないのでしょうか。私たちの旅は、その謎を解き明かすため、滋賀県高島市畑地区の地理的・科学的な秘密の扉を開きます。この土地の風土こそが、200年の味を守り続ける、天然のセラー(貯蔵庫)なのです。

畑地区は、標高300メートルから400メートルに位置する山間の棚田地帯です。この高さがもたらす昼夜の激しい寒暖差は、野菜の身をきゅっと引き締め、甘みを凝縮させる効果があります。しかし、畑漬の神秘性を解く上でより重要なのは、この厳しい環境が微生物の世界に与える影響です。近年の調査では、驚くべき事実が明らかになりました。畑漬の発酵を司る微生物は、主に「乳酸菌」と「酵母菌」のわずか2種類しか見つからなかったのです。

これは、発酵食品の世界では極めて異例なことです。通常、自然界に存在する多種多様な菌が漬け込みの過程で関与し、複雑な味わいを形成します。しかし、畑地区の厳しい気温変化は、まるで自然の選別フィルターのように機能し、限られた種類の微生物しか生き残ることを許しません。この独特な微生物叢(マイクロバイオーム)こそが、他の漬物にはない、畑漬特有のクリアでありながら奥深い酸味と旨味を生み出す源泉となっていると考えられます。もし同じ材料で他の土地で漬け込んでも、異なる菌が繁殖し、決して畑漬にはならないでしょう。

つまり、畑漬の味は、単にレシピだけで決まるのではなく、畑地区の標高、気温、湿度、そしてそこに息づく見えない微生物たちの絶妙なハーモニーによって奏でられる交響曲なのです。人間は最高の素材を用意し、微生物たちが最高の仕事ができる環境を整える。畑漬作りとは、人間と自然との壮大な共同作業と言えるのかもしれません。この土地を離れては生きられない、まさにテロワール(土地の個性)の結晶。これこそが、畑漬が「幻」と呼ばれる所以なのです。

3. 自然の恵みと手仕事の結晶 ― 畑漬の伝統製法を紐解く

畑地区の特異な風土が畑漬の魂を育むことを知った今、私たちの旅は、いよいよその魂を形作る「手仕事」の世界へと進みます。ここでは、200年以上受け継がれてきた伝統的な畑漬の製法を、まるで作り手の息遣いが聞こえてくるかのように、丁寧にご紹介しましょう。そこには、自然への深い敬意と、一瞬の油断も許されない職人の技、そして発酵という神秘的なプロセスを導く知恵が凝縮されています。

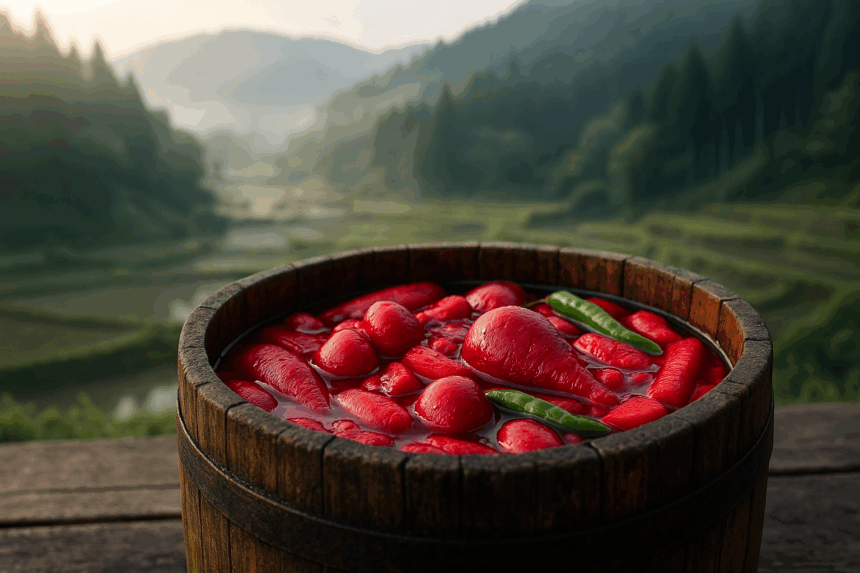

畑漬の材料は、前章でも触れた通り、驚くほどシンプルです。主役となるのは、その時期に畑で収穫される旬の野菜たち。鮮やかな色彩が美しい赤かぶ(日野菜)や、みずみずしい大根などが用いられます。そして、味の骨格を作るのが、塩と、ピリリとした刺激で味を引き締める赤・青唐辛子です。しかし、畑漬の味を決定づける秘伝の要素が二つあります。一つは「茹でた甘長唐辛子の煮汁」。そしてもう一つが、冬の最も寒い時期に汲まれる清らかな「寒の水」です。これらが、単なる塩漬けではない、複雑な風味と発酵の舞台を整えるのです。

漬け込みの光景は、一つの儀式のようです。まず、大きな木樽の底に塩を振り、主役の野菜を隙間なく、しかし潰さないよう絶妙な力加減で敷き詰めていきます。その上に唐辛子を散らし、また野菜を重ねる。この作業を繰り返し、樽がいっぱいになると、例の「煮汁」と「寒の水」を静かに注ぎ入れます。最後に、表面を覆うようにたっぷりの塩で蓋をし、重い石を乗せて野菜から水分が引き出されるのを待つのです。

しかし、本当の仕事はここから始まります。それは「天地返し」と呼ばれる、漬物を毎日2~3回かき混ぜる作業です。これは、発酵を均一に進ませ、産膜酵母などの望ましくない菌の繁殖を防ぐための重要な工程。作り手は、漬け汁の濁り具合や香り、指ですくって確かめる塩加減など、五感を総動員して樽の中の小さな宇宙と対話します。発酵の状態を見極め、塩を足したり、漬け汁を調整したりするその様は、まさに発酵を導くオーケストラの指揮者と言えるでしょう。この手間を惜しまぬ手仕事こそが、畑漬に命を吹き込むのです。

4. 残された作り手は僅か6人 ― 岐路に立つ「畑漬」文化の今と未来

私たちはこれまで、畑漬がいかに奇跡的な風土と、手間暇をかけた手仕事によって生まれるかを旅してきました。その唯一無二の価値と魅力に触れるほど、胸が高鳴ったことでしょう。しかし、私たちの旅はここで、胸が締め付けられるような厳しい現実に直面します。これほどまでに貴重な食文化が、今、静かに消え去ろうとする岐路に立たされているのです。

報道によると、2023年の時点で、この伝統的な製法で畑漬を漬けられる作り手は、畑地区にわずか約6名しかいないとされています。(出典:NHKオンデマンド)人口約77人、世帯数約40戸という小さな集落(出典:アメーバブログ)において、この数字が意味する重みは計り知れません。作り手の多くは高齢であり、その卓越した技術と知識、そして発酵を見極める「勘」の継承が、極めて困難な状況に置かれているのです。

この問題の根底には、日本の多くの山間地域が抱える、過疎化と高齢化という深刻な課題があります。若者が都市部へと流出し、地域に活気が失われていく中で、時間と労力を要する伝統的な食文化の維持は、並大抵のことではありません。畑漬作りは、単なる食品製造ではなく、地域の共同体や暮らしそのものと密接に結びついてきました。その土台が揺らぐ今、文化の存続自体が危ぶまれているのです。

これは、遠い山里の特別な話ではないのかもしれません。効率化や大量生産がもてはやされる現代社会において、私たちは知らず知らずのうちに、こうした土地固有の多様で豊かな食文化を失いつつあるのではないでしょうか。畑漬の現状は、私たち一人ひとりに対して、「本当に大切なものは何か」を問いかけています。この「食べる文化遺産」の灯火を、私たちはただ静かに見過ごすだけで良いのでしょうか。具体的な保存や継承の支援策が公には見当たらない中、この文化を未来へどう繋いでいくべきか、社会全体で考えるべき時が来ていると考えられます。

5. 食卓を豊かにする畑漬の魅力 ― 専門家と地元に学ぶ、絶品アレンジ術

継承の危機という現実を知り、畑漬の存在が一層愛おしく感じられるようになったのではないでしょうか。この章では、私たちの旅の視点を「未来へ繋ぐための活用」へと移します。この素晴らしい発酵食品を、現代の私たちの食卓でいかに楽しみ、その価値を広めていけるのか。地元で受け継がれる食べ方から、専門家が提案する新しいアレンジまで、畑漬のポテンシャルを最大限に引き出すためのヒントを探っていきましょう。

まず試していただきたいのは、やはり王道の食べ方です。それは、炊き立ての白いご飯と共に味わうこと。細かく刻んだ畑漬を、湯気の立つご飯に乗せるだけで、他には何もいらないほどの贅沢な一品が完成します。乳酸発酵によって生まれた爽やかな酸味と、野菜本来の旨味、そして唐辛子のほのかな辛味が一体となり、口の中で踊るようです。これぞ日本の食卓の原点とも言える、素朴で奥深い味わいでしょう。また、地元ではお茶うけとして、少しずつ大切に味わう家庭もあるそうです。

畑漬の可能性を広げるアレンジレシピ

畑漬の魅力は、ご飯のお供だけに留まりません。その独特の酸味と旨味は、様々な料理の名脇役となってくれます。

- 刻み畑漬とクリームチーズのディップ:細かく刻んだ畑漬を、常温に戻したクリームチーズと混ぜ合わせるだけ。畑漬の塩気と酸味が、クリームチーズのコクと絶妙にマッチします。クラッカーやバゲットに乗せれば、お洒落なオードブルに早変わり。日本酒や白ワインとの相性も抜群です。

- 豚肉と畑漬の炒め物:豚バラ肉を炒め、火が通ったら刻んだ畑漬を加えてさっと炒め合わせます。畑漬の乳酸菌は熱に弱いですが、その風味と塩味が調味料代わりになり、豚肉の脂をさっぱりとさせてくれます。仕上げにごま油を垂らすと、香りが一層引き立つでしょう。

- 畑漬の和風ポテトサラダ:茹でて潰したじゃがいもに、マヨネーズと共に刻んだ畑漬を混ぜ込みます。福神漬けやらっきょうを入れる感覚に近いですが、畑漬ならではの複雑な発酵の風味が、いつものポテトサラダをワンランク上の味わいへと昇華させてくれます。

このように、少しの工夫で畑漬は現代の食卓にも自然に溶け込みます。伝統的な食べ方を尊重しつつも、自由な発想でその可能性を探る。それこそが、この貴重な食文化を楽しみながら未来へ繋いでいく、私たちにできる一つのアクションではないでしょうか。ぜひ、あなただけの畑漬アレンジを見つけてみてください。

6. おわりに:畑漬が私たちに問いかけるもの ― 一つの漬物から学ぶ、食文化のつなぎ方

幻の漬物「畑漬」を巡る私たちの旅も、いよいよ終着点を迎えます。滋賀の山深い集落に眠る200年の歴史から、その土地でしか生まれない発酵の神秘、そして継承の危機という現実まで、一つの漬物を通して実に多くの物語に触れてきました。畑漬は、単に私たちの空腹を満たす食品ではなく、それ以上の、深く大切な何かを語りかけてくれる存在であることに、皆さんもお気づきになったことでしょう。

畑漬が私たちに教えてくれるのは、まず「土地と共に生きる」ということの価値です。その土地の気候や風土、水、そして目には見えない微生物と共生することでしか生まれない味。それは、どこでも同じものが手に入る現代のグローバルな食システムとは対極にある、ローカルでサステナブルな食のあり方を示唆しています。効率や便利さだけを追い求める中で、私たちが失いかけている豊かさが、この小さな漬物の中に凝縮されているのかもしれません。

同時に、畑漬の物語は、文化を「繋ぐ」ことの難しさと尊さを教えてくれます。親から子へ、そして孫へと、暮らしの中で受け継がれてきた知恵と技術。それは、マニュアル化できない、経験と勘に裏打ちされた生きた遺産です。しかし、社会構造の変化の波は、その繊細な繋がりをいとも簡単に断ち切ってしまう危険性をはらんでいます。伝統を守るとは、ただ古いものを保存することではなく、その価値を現代の言葉で再発見し、新しい世代が関心を持てるような形で光を当てていく営みなのではないでしょうか。

この旅を終えた今、ぜひあなたの身の回りを見渡してみてください。あなたの故郷や、今住んでいる地域にも、畑漬のように、ひっそりと受け継がれている食文化があるかもしれません。それに気づき、味わい、その物語に耳を傾けてみること。それこそが、日本の多様な食文化の未来を紡いでいく、ささやかでありながら最も確かな一歩となるはずです。畑漬という一つの点から始まったこの旅が、皆さんの新たな「発酵の旅」の始まりとなることを、心から願っています。