1. はじめに – あなたの知らない「奈良漬け」の世界へ、ようこそ

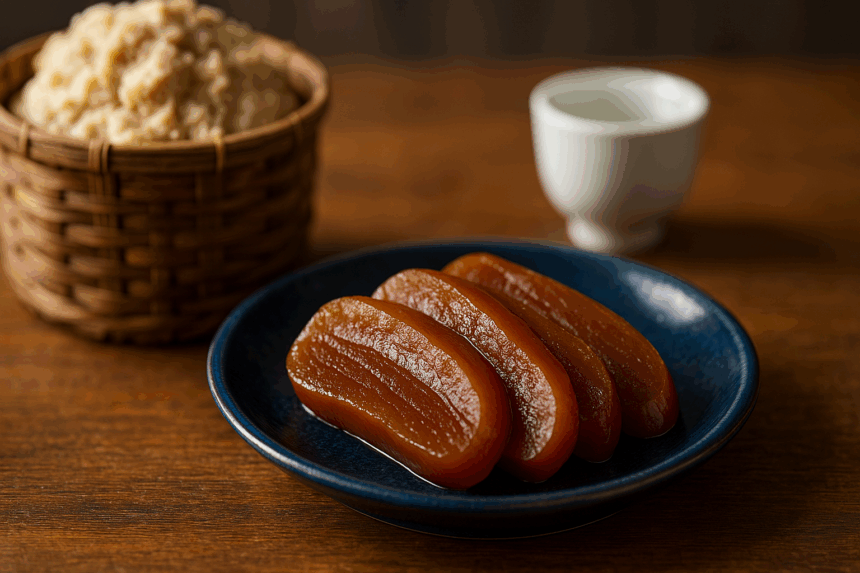

「奈良漬け」と聞いて、あなたの心にはどのような風景が浮かびますか。多くの方が、食卓の片隅で静かに佇む、少し懐かしい味わいの漬物を思い浮かべるかもしれません。しかし、もしそのイメージが、壮大な物語のほんの序章に過ぎないとしたらどうでしょう。これからご案内するのは、ただの漬物ではない、琥珀色に輝く「発酵のタイムカプセル」を巡る、知的好奇心に満ちた旅なのです。

この旅で私たちが解き明かすのは、奈良漬けが持つ奥深い魅力の数々です。まず、その芳醇な香り。封を切った瞬間に立ち上るのは、単なる酒粕の香りではありません。長い熟成の時を経て、麹菌や酵母といった微生物たちが丹念に紡ぎ出した、まるで熟した果実やカラメルのような甘く複雑なアロマが、あなたの嗅覚を優しく刺激することでしょう。この香りの奥には、日本の発酵文化の粋が凝縮されています。

そして、口に含んだ瞬間に広がる、深く滋味豊かな味わい。塩味の奥から顔を出すのは、アミノ酸が織りなす豊かな旨味と、幾重にも重なる風味の層です。これは、何度も新しい酒粕に漬け替えるという、時間と手間を惜しまない伝統製法が生み出す奇跡にほかなりません。一切れの奈良漬けには、米と野菜、そして目に見えない微生物たちの壮大な共演が封じ込められているのです。

さらに、その見た目の美しさも見逃せません。光にかざせば、べっこう飴や長期熟成されたウイスキーのように透き通る琥珀色。これは、野菜の成分と酒粕のアミノ酸が長い時間をかけて結びつくことで生まれる「メイラード反応」という化学変化の証です。奈良漬けは、まさに”食べる宝石”とも言える、時が生んだ芸術品なのです。このサイト「発酵の旅人」では、そんな奈良漬けの秘密を一つひとつ紐解いていきます。さあ、1300年の歴史を持つ発酵遺産の扉を開け、その奥深い世界へ一緒に旅立ちましょう。

2. そもそも奈良漬けとは? – ただの「粕漬け」ではない、その定義と誇り

「奈良漬け」は、数ある日本の漬物の中でも、ひときわ特別な存在感を放っています。その理由は、日本農林規格(JAS)によって「アルコール分3.5%以上、塩分5.0%以下」という明確な定義が与えられている点にあります。これは国がその品質を保証する、いわば”発酵食品の国家資格”のようなもの。単に野菜を酒粕で漬けただけでは、「奈良漬け」と名乗ることは決して許されないのです。この厳格な基準こそが、奈良漬けのアイデンティティであり、誇りの源泉と言えるでしょう。

このアルコール度数の規定は、奈良漬け特有の深い風味と保存性を生み出すための重要な鍵となります。アルコールが野菜の細胞にゆっくりと浸透することで、独特の歯ごたえと芳醇な香りが生まれるのです。また、一般的な粕漬けが甘みを加えるためにみりん粕などを使うことが多いのに対し、本格的な奈良漬けは良質な日本酒の酒粕を何度も交換しながら漬け込み、素材の旨味と発酵の力だけで勝負します。

この明確な定義を知ることは、奈良漬けという発酵食品の本当の価値を理解するための、最初の重要な一歩となります。スーパーで商品を選ぶ際、ぜひ品質表示を確認してみてください。そこに記された数字の裏には、伝統を守り続ける職人たちの揺るぎない矜持と、日本の発酵文化の奥深さが隠されているのです。

3. 時と菌が織りなす芸術 – 伝統製法「漬け替え」の秘密に迫る

奈良漬けのあの深く複雑な味わいは、どのようにして生まれるのでしょうか。その秘密は、「漬け替え」と呼ばれる、時間と手間を惜しまない日本の伝統製法に隠されています。主役となるのは、白うりや胡瓜、生姜といったみずみずしい野菜たち。この素材の持ち味を最大限に引き出すための、壮大な発酵リレーがここから始まります。

最初の工程は「塩漬け」。高濃度の塩水に野菜を漬け込み、浸透圧を利用して余分な水分を丁寧に抜き取ります。これは、後の工程で酒粕の芳醇な成分が野菜の隅々まで染み渡るための、非常に重要な下準備です。この段階を経ることで、野菜は長期保存に耐えうる強さを身につけ、独特の歯ごたえの基礎が築かれます。

そして、いよいよ旅の核心である「酒粕への漬け込み」が始まります。塩抜きした野菜を、まずは「下漬け」用の酒粕へ。ここで野菜に残った塩分が抜け、代わりに酒粕の旨味や香りがゆっくりと染み込み始めます。しかし、旅はまだ終わりません。数ヶ月後、野菜は「中漬け」「上漬け」と、新しい酒粕へと何度も引っ越しを繰り返すのです。この「漬け替え」こそが、奈良漬けの魂。古い粕から新しい粕へ移すたびに、雑味が抜けて風味が洗練され、色合いは美しい琥珀色へと深まっていきます。麹菌や酵母が織りなすこの芸術的な製法は、まさに時と菌の魔法と言えるでしょう。

4. 1300年の時を越えて – 木簡が語る、奈良漬けの壮大な歴史物語

奈良漬けのルーツを辿る旅は、今から約1300年前、奈良が日本の中心だった時代へと遡ります。その起源を今に伝える貴重な手がかりが、奈良市の平城京跡で発見された「長屋王邸跡」から出土した木簡(もっかん)です。この木簡には、当時貴重だった「粕漬瓜(かすづけうり)」の貢物が記されており、これが奈良漬けの原型ではないかと考えられています。貴族たちが楽しんだであろう、古代の発酵食品に思いを馳せると、歴史のロマンを感じずにはいられません。

当時はまだ「奈良漬け」という名前ではなく、単に「粕漬け」と呼ばれていました。現在私たちが知る「奈良漬け」という言葉が歴史の表舞台に登場するのは、室町時代の1492年に記された『山科家礼記(やましなけらいき)』という貴族の日記が初めてです。この頃には、奈良の地で作られる粕漬けが、特別な名物として都の人々に認識されていたことがうかがえます。

江戸時代に入ると、奈良を訪れる旅人たちの間で評判となり、参勤交代などを通じて全国へとその名が広まっていきました。灘や伏見といった銘醸地の上質な酒粕が手に入りやすくなったことも、奈良漬けの品質をさらに高める追い風となったことでしょう。一つの漬物が、時代の移り変わりと共に洗練され、ブランドとして確立されていく。奈良漬けの歴史は、日本の食文化の発展そのものを映し出す、壮大な物語なのです。

5. 酒粕パワーを丸ごと凝縮! – 奈良漬けの栄養と嬉しいヒミツ

奈良漬けの魅力は、その独特の風味だけにとどまりません。原料である酒粕は、日本酒を造る過程で生まれる栄養の宝庫であり、奈良漬けはその恵みを丸ごと凝縮した発酵食品なのです。まさに「酒粕パワー」を余すことなく受け継いだ、食べるサプリメントと言っても過言ではないかもしれません。

酒粕には、麹菌が生み出したビタミンB群や、体の構成要素となるアミノ酸が豊富に含まれています。これらは、私たちが活動するためのエネルギーを生み出す手助けをしてくれる大切な栄養素です。また、近年注目されている「レジスタントプロテイン」という、消化されにくいタンパク質も含まれており、食物繊維のように腸内環境を整える働きが期待されています。

もちろん、発酵の主役である酵母菌も生きています。これらの微生物が腸内で良い働きをすることで、私たちの健康維持をサポートしてくれると考えられます。さらに、ポリフェノールなどの抗酸化成分も含まれており、体のサビつきを防ぐ手助けをしてくれるかもしれません。ちなみに、白うりの奈良漬けの場合、100gあたりのカロリーは約216kcal、食塩相当量は約4.8gです(文部科学省「日本食品標準成分表」参考)。食べ過ぎには注意が必要ですが、一切れを食卓に添えるだけで、豊かな風味と共に、発酵がもたらす嬉しい恩恵を手軽に取り入れることができるのです。

6. これって大丈夫? – 奈良漬け博士のなんでも相談室(Q&A)

その独特な風味と成り立ちから、奈良漬けには様々な疑問が寄せられます。ここでは、皆さんが安心してこの発酵食品を楽しむための「なんでも相談室」を開設します。旅の途中の不安は、ここで解消していきましょう。

Q. 子どもや妊娠中に食べても平気?運転は?

A. 奈良漬けはJAS規格で定められている通り、3.5%以上のアルコールを含んでいます。これはビールやチューハイに匹敵する濃度ですので、お子様や妊娠中・授乳中の方、アルコールに弱い方はお控えいただくのが賢明です。また、食べた直後に運転すると飲酒運転になる可能性が極めて高いです。運転前には絶対に食べないようにしてください。

Q. 賞味期限と保存方法は?

A. 高いアルコール分と塩分のおかげで保存性は非常に高いですが、風味は変化していきます。開封後は酒粕が付いたままラップで包み、冷蔵庫で保存するのがおすすめです。空気に触れると風味が落ちやすくなるため、密閉容器に入れるとより長持ちします。賞味期限は製品によりますが、適切に保存すれば数ヶ月は美味しくいただけます。

Q. 表面の白い粒や黒い斑点はカビ?

A. 奈良漬けの表面に見られる白い粒々は、多くの場合、アミノ酸の一種であるチロシンが結晶化したものです。これは旨味成分であり、品質に問題はありません。また、黒い斑点は原料野菜のポリフェノールや酒粕の成分が熟成過程で変化したもので、これもカビではありませんのでご安心ください。ただし、明らかに青や緑色のフワフワしたカビが生えている場合は、残念ですが食べるのをやめましょう。

7. もう”古漬け”なんて言わせない! – 奈良漬け七変化アレンジレシピ帖

「奈良漬けは好きだけど、いつもご飯のお供でワンパターン…」そんな風に感じている方もいらっしゃるかもしれません。しかし、奈良漬けは懐の深い発酵食品。少しの工夫で、その魅力は無限に広がります。もう”古漬け”なんて言わせない、食卓が華やぐ「奈良漬け七変化アレンジレシピ帖」で、新しい扉を開いてみませんか。

まず試していただきたいのが、刻んだ奈良漬けとクリームチーズを和えるだけの「絶品おつまみ」。奈良漬けの塩気と芳醇な香りが、クリームチーズのまろやかさと驚くほど調和します。クラッカーやバゲットにのせれば、ワインにも日本酒にも合う、お洒落な一品の完成です。この組み合わせは、発酵食品同士の最高の出会いと言えるでしょう。

次におすすめなのが、ポテトサラダやタルタルソースへの応用です。細かく刻んで加えるだけで、いつもの味が劇的に変化します。奈良漬けの深い旨味とコリコリとした食感がアクセントになり、味に奥行きが生まれるのです。福神漬けやピクルスの代わりと考えると、活用の幅が一気に広がります。

さらに、細切りにした奈良漬けは、手巻き寿司やちらし寿司の具材としても大活躍。かんぴょうやきゅうりと一緒に巻けば、大人向けの贅沢な味わいを楽しめます。意外なところでは、チャーハンの具材もおすすめです。油でさっと炒めることで香りが立ち、豚肉や卵との相性も抜群です。ぜひ、自由な発想であなただけの「七変化」を見つけてみてください。

8. 君も発酵探究家! – 「奈良漬け」で自由研究をしてみよう

このサイト「発酵の旅人」を訪れてくれた君は、きっと知的好奇心旺盛な「発酵探究家」の卵のはず。奈良漬けというテーマは、調べ学習や自由研究の宝庫です。ここでは、君だけのオリジナルな研究につながる「探究の種」をいくつかご紹介しましょう。この旅で得た知識を羅針盤に、自分だけの発見を目指してください。

研究テーマ例1:「熟成期間と味の変化を追え!」

もし可能なら、漬物屋さんで熟成期間の違う奈良漬け(「新漬」と「古漬」など)をいくつか手に入れてみましょう。色、香り、硬さ、そして味を五感で比較し、その違いをレポートにまとめます。なぜ時間が経つと色や味が変わるのか、その理由を発酵や化学変化(メイラード反応)と結びつけて考察できれば、素晴らしい研究になるでしょう。

研究テーマ例2:「主役交代!原料野菜による違いを比較分析」

奈良漬けには、瓜、胡瓜、生姜、すいかなど、様々な野菜が使われます。それぞれの奈良漬けを食べ比べ、元の野菜の個性がどのように活かされているか、また、酒粕との相性によってどのような違いが生まれるかを分析します。食感マップや風味チャートを作ってみるのも面白いかもしれません。

研究テーマ例3:「加熱でアルコールは飛ぶのか?科学的に検証」

奈良漬けをチャーハンなど加熱調理に使うと、アルコール分はどの程度減少するのでしょうか。これは多くの人が抱く疑問です。アルコール検知器などを使うのは難しいかもしれませんが、加熱時間と香りの変化の関係を調べたり、文献を調査して調理によるアルコール残存率について考察したりするだけでも、立派な科学的探究と言えます。

9. おわりに – 発酵の旅は、まだ始まったばかり

1300年の時を巡る奈良漬けの旅、いかがでしたでしょうか。古代の木簡に記された一つの記録から始まり、時代と共に磨かれ、今なお多くの人々に愛され続ける琥珀色の宝物。その一切れ一切れには、私たちが想像する以上に壮大な物語が詰まっていることを、感じていただけたなら幸いです。

奈良漬けは、単なる保存食という枠を遥かに超えた存在です。それは、米という日本の主食が生み出す酒と酒粕、豊かな大地が育む野菜、そして目には見えない無数の微生物たちの力が、長い時間をかけて融合した「生きた文化遺産」にほかなりません。先人たちの知恵と工夫、そして自然への畏敬の念が、あの深い味わいの中に凝縮されているのです。

この発酵の旅は、この記事を読み終えたところで終わりではありません。むしろ、ここからが本当の始まりです。ぜひ、お近くの専門店や旅先の奈良で、本物の奈良漬けを手に取ってみてください。そして、その香りを楽しみ、味わいを確かめ、あなた自身の五感でこの文化遺産と対話してみてはいかがでしょうか。きっと、今日までの奈良漬けのイメージが覆るような、新しい発見があるはずです。発酵の世界への扉は、いつでもあなたのために開かれています。