1. はじめに:若狭湾から平城京へ、寿司の原点を追う

皆さんが普段口にしている、彩り豊かな「寿司」。その遥かなるルーツが、奈良の古都の片隅から見つかった一枚の木の板に刻まれているとしたら、心躍るものがないでしょうか。これは、日本の食文化の源流をたどる、時空を超えた旅への招待状です。私たちの食卓に欠かせない寿司の歴史が、ここから始まります。

物語の始まりは、奈良の平城宮跡。その地中深く、千年の時を超えて眠っていた荷札木簡(にもっかん)に、私たちの知らない寿司の名が記されていました。その名は「多比鮓(たひずし)」。これこそが、現存する記録の中で最も古いとされる、寿司の存在を示す貴重な証拠なのです。

この多比鮓は、豊かな海の幸に恵まれた若狭国、現在の福井県高浜町周辺から、遠く平城京の都人へ献上された特別な品でした。今から1300年以上も昔、私たちの祖先が味わったであろう幻の寿司。それは一体、どのような姿で、どのような味わいだったのでしょうか。想像するだけで、歴史のロマンが広がります。

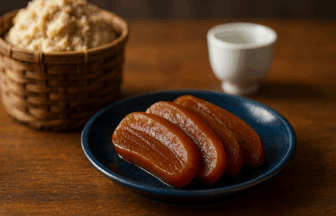

もちろん、現代の私たちが知る握り寿司とは、その姿も味わいも大きく異なっていたと考えられます。魚を米と塩で漬け込み、乳酸菌をはじめとする微生物の力でじっくりと熟成させる「なれずし」。時間をかけて旨味と保存性を高める、先人の知恵が詰まった発酵食品だったのかもしれません。米の糖分が乳酸発酵することで生まれる独特の酸味と、魚のタンパク質が分解されて生まれるアミノ酸の深い旨味。それは、麹が織りなす発酵文化とはまた違う、奥深い食の世界です。

さあ、私たち「発酵の旅人」と一緒に、この一枚の木簡を羅針盤として、時空を超える旅に出かけましょう。寿司の原点「多比鮓」をめぐる冒険が、今、始まります。日本の豊かな食文化の源流を探る、知的好奇心に満ちた発酵ジャーニーへ、あなたをご案内します。

2. タイムカプセルは木の札?寿司最古の証拠「木簡」の謎

私たちの旅の羅針盤となるのは、一枚の古びた木の札。これは奈良の平城宮跡から出土した「木簡(もっかん)」と呼ばれる、いわば古代の荷札です。この小さな木片こそ、1300年以上もの時を超えて寿司の存在を現代に伝える、奇跡的なタイムカプセルと言えるでしょう。

この木簡には、墨でこう記されています。「若狭國遠敷郡青里御贄多比鮓壹かく」。これは単なる文字列ではありません。当時の物流や食文化を解き明かす、貴重な情報が詰まった暗号なのです。さあ、一緒にこの暗号を読み解いていきましょう。

まず「若狭國遠敷郡青里」は、この荷物がどこから来たかを示しています。これは現在の福井県高浜町周辺にあたる地域です。次に「御贄(みにえ)」とは、朝廷に捧げる神聖な貢ぎ物を意味します。そして「多比鮓(たひずし)」が品物そのもの、最後に「壹かく」がおそらくその量や容器を示していると考えられます。

つまりこの木簡は、「福井県の若狭地方から、朝廷への大切な献上品として、多比鮓という寿司が一つ運ばれてきた」ことを証明する、動かぬ証拠なのです。これが、文献や伝承ではなく、モノとして現存する日本最古の「すし」の記録。この発見により、日本の発酵食品史、特に寿司の歴史研究は、確かな一歩を踏み出すことができました。この小さな木札から、壮大な物語が始まるのです。

3. 「多比(たひ)」とは何か?古代の言葉を解き明かす

さて、木簡に記された幻の寿司「多比鮓」。その主役である「多比(たひ)」とは、一体何の魚を指すのでしょうか。ここからは、古代の言葉の森へと分け入る、少し知的な探検の時間です。幸いなことに、先人たちの研究が私たちにヒントを与えてくれます。

奈良時代の食文化を研究した池添博彦氏の論文など、複数の学術的な調査によると、当時使われていた木簡の中で「多比」という言葉は、縁起の良い魚として知られる「鯛(たい)」を指す用例が確認されています。現代の私たちが見ても、その音の響きはよく似ていますね。

このことから、「多比鮓」とは「鯛の寿司」であった可能性が極めて高いと考えられます。若狭の豊かな海で獲れた立派な鯛が、米と塩で丁寧に漬け込まれ、発酵という魔法によって特別な一品へと姿を変え、都へと運ばれた。そんな光景が目に浮かぶようです。

ただし、ここで一つ、旅の案内人として正直にお伝えしなければならないことがあります。「多比」が鯛を指すことはほぼ確実視されていますが、「多比鮓」という言葉自体の正確な読み方が「たひずし」であったかを確定する一次史料は、まだ見つかっていません。この僅かな謎が、かえって私たちの想像力を掻き立てるのではないでしょうか。解明されていない部分があるからこそ、探究の旅はさらに面白くなるのです。

4. 幻のレシピを追え!多比鮓の原料と製法

主役が「鯛」だと分かれば、次に知りたくなるのはそのレシピでしょう。1300年前の料理人は、一体どのようにして多比鮓を作り上げたのでしょうか。残念ながら、あの木簡はあくまで荷札。そこには具体的な調理法まで記されてはいませんでした。しかし、分かっていることから、その姿を想像することはできます。

まず原料は、主役の「鯛」。そして「鮓(すし)」というからには、保存と発酵を促すための「米」と「塩」が不可欠だったはずです。これらを使い、魚を長期間保存可能にする技術こそ、東南アジアから伝わったとされる「なれずし」の文化に他なりません。多比鮓もこの「なれずし」の一種であったと考えるのが自然でしょう。

なれずしとは、塩漬けにした魚と炊いた米を一緒に漬け込み、重石をして長期間熟成させるもの。この過程で、米のでんぷんを餌に乳酸菌が増殖し、強い酸味を生み出します。この乳酸発酵によって雑菌の繁殖が抑えられ、魚のタンパク質はアミノ酸へと分解され、独特の深い旨味へと昇華していくのです。これは、麹の力で発酵させる味噌や醤油とはまた異なる、微生物が織りなす食の芸術と言えます。

ただし、多比鮓がどのくらいの期間熟成されたのか、米は食べたのか、それとも発酵のためだけに用いられたのか、その形状はどんなものだったのか。こうした具体的な製法の詳細は、歴史のベールの向こう側です。この「分からなさ」こそが、私たちを古代の発酵食品の世界へと誘う、不思議な魅力なのかもしれません。

5. 【自由研究にも】専門家に聞くまでもない?多比鮓なんでもQ&A

ここまで旅をしてきて、皆さんの頭の中には、きっといくつかの疑問が浮かんでいることでしょう。ここでは、そんな素朴な「なぜ?」に、旅の案内人がQ&A形式でお答えします。自由研究や探究学習のヒントも隠されているかもしれませんよ。

- Q1. 多比鮓って、今でも食べられますか?

A. 残念ながら、1300年前と全く同じ製法で作られた多比鮓は現存しません。レシピが失われてしまった幻の寿司なのです。しかし、後の章で詳しくご紹介しますが、そのルーツの地である福井県高浜町では、地域の有志の方々が古代の味を想像しながら再現に挑戦する、という素晴らしい活動が行われています。 - Q2. 木簡にある「壹かく」って、どのくらいの量?

A. 「かく」は、寿司を詰めていた容器、おそらくは桶のようなものを指すと考えられています。しかし、その正確な大きさや、どれくらいの量の寿司が入っていたのかを具体的に記した資料は見つかっていません。これもまた、今後の発見が待たれる歴史のミステリーの一つです。 - Q3. なぜ若狭から都へ運ばれたの?

A. 若狭は古代より「御食国(みけつくに)」と呼ばれ、天皇や朝廷に海産物を中心とした食料を納める、とても重要な役割を担っていました。若狭湾で獲れる新鮮で質の高い海の幸は、都人にとって特別なご馳走だったのです。多比鮓も、そうした貴重な献上品(御贄)の一つとして、大切に運ばれたと考えられます。 - Q4. 自由研究のテーマにしたいのですが、どう調べればいい?

A. 素晴らしいテーマですね!まずは、この旅の始まりである木簡の実物について、奈良文化財研究所のウェブサイトで調べてみましょう。次に、舞台となった福井県高浜町の公式サイトで、町の歴史や現代の取り組みを調べるのがおすすめです。「すしの歴史」や「発酵食品のルーツ」、「御食国の役割」といったテーマに広げてみるのも面白いでしょう。

6. 寿司の歴史はここから始まった?1300年の時を超えたメッセージ

一枚の木簡に記された「多比鮓」。この存在は、単に古い寿司の記録というだけにとどまりません。それは、今や世界中で愛される日本の代表的な食文化「SUSHI」の、壮大な歴史の幕開けを告げる号砲でもあったのです。ここからは少し視野を広げて、多比鮓が寿司の歴史の中でどのような位置にいるのかを見ていきましょう。

多比鮓が作られた奈良時代、寿司は魚を長期保存するための発酵食品「なれずし」でした。数ヶ月から数年かけてじっくりと熟成させ、米は発酵のためだけに使われ、魚のみを食べるのが主流だったと考えられます。このなれずしが、寿司のすべての原点、いわば「寿司1.0」の時代です。

時代が下るにつれて、人々は発酵期間を短縮し、米も一緒に食べる「生成(なまなれ)ずし」を生み出します。さらに室町時代には、酢を使って手軽に酸味をつける「早ずし」が登場。そして江戸時代、せっかちな江戸っ子の気質に合わせて、新鮮な魚介を酢飯と合わせてすぐに食べる「握り寿司」が発明され、一大ブームを巻き起こしました。これが現代に続く「寿司2.0」の世界です。

この壮大な進化の歴史を遡ったとき、その最古の源流に位置するのが、まさしく多比鮓なのです。若狭の海から都へと運ばれた一桶のなれずし。それは、1300年後に世界中の人々を魅了する食文化へと繋がる、最初の小さな一歩でした。木簡に刻まれたメッセージは、時を超えて私たちに食文化の奥深さとダイナミズムを語りかけているかのようです。

7. 幻の味はよみがえるか?若狭高浜で続く挑戦の物語

さて、私たちの旅もいよいよ現代へと戻ってきます。古代の木簡に記された「若狭國遠敷郡青里」という地名。ここは現在、風光明媚な福井県大飯郡高浜町青郷地区にあたると比定されています。この町では、寿司発祥の地としての誇りを胸に、歴史を未来へ繋ぐ素晴らしい挑戦が続けられています。

その象徴的な取り組みが、2010年に行われた「御贄献上行列」です。これは、古代、若狭から平城京へ多比鮓などの貢物を運んだ行列を再現しようという壮大なイベント。当時の衣装をまとった人々が町を練り歩く姿は、まるで1300年前の光景が目の前によみがえったかのようで、多くの人々に感動を与えました。

さらに、地域の有志で結成された団体「白クラブ」では、「幻の多比鮓を現代によみがえらせたい」という熱い思いから、鯛を使ったなれずしの試作に挑戦しています。もちろん、古代の正確なレシピは存在しません。そのため、現存する他の地域のなれずしを参考にしたり、試行錯誤を繰り返したりしながら、手探りで「古代の味」を追求しているのです。

これは単なる復元作業ではありません。先人たちが魚を長く美味しく食べるために編み出した発酵の知恵を、自らの手で実践し、学び直すという貴重な文化継承の活動です。失われた歴史のピースを一つひとつ拾い集めるような、情熱あふれる挑戦の物語が、寿司の故郷・若狭高浜で今も静かに紡がれているのです。この地に足を運べば、歴史の息吹を感じられるかもしれません。

8. おわりに:一枚の木簡から未来へつなぐ食文化のバトン

若狭湾から平城京へ、そして現代の若狭高浜へ。幻の寿司「多比鮓」をめぐる時空の旅、いかがでしたでしょうか。一枚の小さな木簡を道しるべに、私たちは古代の食生活や物流、そして日本の食文化の壮大な源流に触れることができました。

多比鮓の物語は、その多くが未だ謎に包まれています。正確なレシピも、詳しい味も、歴史の彼方です。しかし、この「分からなさ」こそが、私たちの知的好奇心を刺激し、想像力を豊かにしてくれるのではないでしょうか。完璧な答えがないからこそ、私たちは自由に思いを巡らせ、探究する楽しみを見出すことができるのです。

そして何より素晴らしいのは、その歴史のバトンが現代に確かに受け継がれていることです。若狭高浜の人々が続ける再現への挑戦は、過去を尊び、未来へ文化を繋いでいこうとする人間の営みの尊さを教えてくれます。それは、私たち「発酵の旅人」が最も大切にしたい精神でもあります。

あなたの身の回りにある、当たり前のように食べているもの。その一つひとつに、多比鮓のような壮大な物語が隠されているかもしれません。ぜひこの旅をきっかけに、ご自身の好きな食べ物のルーツを探る、新たな発酵ジャーニーへと出発してみてはいかがでしょうか。食の世界は、知れば知るほど面白くなる、果てしなき冒険のフィールドなのですから。