1. 「3:5:8」の黄金比が生み出す奇跡の味。そもそも「三五八漬け」って何?

日本の食文化の奥深い世界へようこそ。今回は、雪国である東北地方が育んだ、まさに魔法のような漬床「三五八漬け(さごはちづけ)」への旅にご案内します。そのユニークな名前を聞いて、一体どんなものだろうと興味をそそられた方も多いのではないでしょうか。

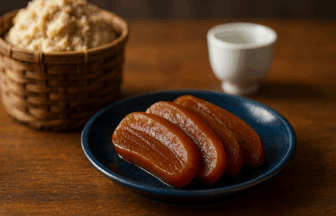

三五八漬けとは、福島県や山形県、秋田県といった東北地方で古くから親しまれている伝統的な漬物床のことです。最大の特徴は、その名前の由来ともなった材料の配合比率にあります。塩を「三」、米麹を「五」、そしてお米を「八」の割合で混ぜ合わせて作られることから、「三五八漬け」と呼ばれているのです。

この「3:5:8」という数字の並びは、先人たちが試行錯誤の末に見つけ出した、味の黄金比と言えるでしょう。塩辛さだけでなく、米麹由来のやさしい甘みと、お米の持つ豊かな旨味が絶妙なバランスで調和しています。この漬床に野菜を漬け込むだけで、素材の味を引き立てながら、奥深い風味をまとった絶品の漬物が完成します。

しかし、三五八漬けの魅力は野菜だけに留まりません。この万能な漬床は、お肉を漬ければ酵素の力で驚くほど柔らかくジューシーに仕上げ、お魚を漬ければ特有の臭みを和らげ、旨味をぐっと凝縮させてくれます。まさに、食材のポテンシャルを最大限に引き出す魔法の調味料とも考えられます。

発酵の力が生み出す、シンプルながらも豊かな味わい。それが三五八漬けの神髄です。次の章からは、この魅力的な食文化の歴史や、ご家庭での簡単な作り方へとさらに深く旅をしていきます。まずはこの黄金比が生み出す奇跡の味の世界を、じっくりとご堪能ください。

2. 雪国が育んだ食の知恵。三五八漬け、ふるさとの物語

三五八漬けのルーツを辿る旅は、厳しい冬が訪れる日本の東北地方へと向かいます。一面が白銀の世界に覆われるこの地で、人々は古くから自然と共存し、厳しい季節を乗り越えるための様々な知恵を生み出してきました。三五八漬けは、まさにその雪国の暮らしの中から生まれた、貴重な食文化遺産の一つと言えるでしょう。

冬の間、新鮮な野菜が手に入りにくくなるため、秋に収穫した作物をいかにして長く保存するかは、人々にとって死活問題でした。そこで生まれたのが、塩、米麹、米という、当時この地で手に入りやすかった材料を使った保存技術です。これが三五八漬けの原型になったと考えられます。

また、三五八漬けは単なる保存食ではありませんでした。例えば、秋田県では名産のハタハタを、会津地方では北海道から運ばれてきた身欠きニシンを漬け込むなど、地域の特産物と深く結びついて発展しました。これは、限られた食材を余すことなく、より美味しく味わうための工夫の表れでしょう。

厳しい自然環境が、かえって豊かな発酵文化を育んだのです。それは、厳しい冬を越すための生活の知恵であると同時に、日々の食卓に彩りと喜びをもたらす、家族の愛情が詰まったふるさとの味。三五八漬けの背景には、そんな温かい物語が隠されています。

3. 初めてでも失敗しない!たった3分で仕込む、我が家の三五八漬け床づくり

「漬物床づくりは、手間がかかって難しそう」。そんな風に感じている方もご安心ください。三五八漬けの魅力は、その美味しさだけでなく、驚くほどの手軽さにもあります。ここでは、今日からすぐに始められる、魔法のように簡単な三五八漬け床の作り方をご紹介します。

市販の「三五八漬けの素」を使えば、準備するのは素と水だけ。ボウルに素を入れ、規定量の水を加えて混ぜ合わせれば、わずか3分ほどで基本の漬床が完成します。特別な道具も、複雑な工程も一切必要ありません。この手軽さこそ、三五八漬けが長く愛され続けている理由の一つでしょう。

初めて漬けるなら、まずはこれから

初めて三五八漬けに挑戦するなら、きゅうりやカブ、大根などの水分が出やすい野菜がおすすめです。野菜を洗い、適当な大きさに切って漬床に漬け込むだけ。まずは4時間から6時間ほどの浅漬けで、そのさっぱりとした味わいを試してみてはいかがでしょうか。素材の味と麹の甘みが織りなす、優しいハーモニーに驚くはずです。

漬床を育てる楽しみ

三五八漬けの床は、手入れをすれば繰り返し使える「生きている」漬床です。野菜から出た水分で床が緩くなったり、発酵が進んで酸味が出てきたりしたら、それはメンテナンスのサイン。塩や三五八漬けの素を少し足して混ぜる「追い塩」「追い素」をすることで、また美味しい漬床として復活します。自分だけの味に育てていく楽しみも、三五八漬けの醍醐味です。

4. ただ美味しいだけじゃない。乳酸菌たっぷり、三五八漬けの隠れた実力

三五八漬けがもたらしてくれるのは、食卓を豊かにする美味しさだけではありません。米と麹が主役の発酵食品である三五八漬けは、私たちの体にとっても嬉しい効果が期待できる、まさに「食べるサプリメント」のような存在なのです。その隠れた実力の世界を覗いてみましょう。

発酵の過程で生まれる代表的な成分が、乳酸菌です。腸内の環境を整える働きで知られ、健康的な毎日をサポートしてくれます。さらに、原料である米麹には、エネルギー代謝を助けるビタミンB群や、体内の余分な塩分を排出する助けとなるカリウムなども含まれていると考えられます。美味しく食べるだけで、こうした栄養素を自然に摂取できるのは嬉しいポイントです。

人気の「塩麹」とは、どう違う?

同じ米麹を使った発酵調味料として人気の「塩麹」と、三五八漬けは何が違うのでしょうか。下の表でその特徴を比べてみましょう。大きな違いは、三五八漬けが主に「漬物床」として使われるのに対し、塩麹はより水分が多く、炒め物や和え物などにも使いやすい「万能調味料」である点です。また、三五八漬けは仕込んで比較的すぐに使える手軽さも魅力です。

| 特徴 | 三五八漬け | 塩麹 |

|---|---|---|

| 主な用途 | 漬物床(野菜、魚、肉) | 万能調味料 |

| 水分量 | 少ない(約20%) | 多い(約50%) |

| 使い方 | 仕込んですぐ使える | 7〜14日の熟成が必要 |

どちらが良いというわけではなく、それぞれの特性を理解して使い分けることで、発酵食品の世界はさらに広がります。ぜひ、三五八漬けならではの素朴で力強い味わいを楽しんでみてください。

5. 漬けるだけじゃない!定番の野菜から肉・魚料理まで、三五八漬け活用アイデア集

三五八漬けの冒険は、野菜を漬けるだけでは終わりません。その万能な力を借りれば、いつもの食材が驚くほど美味しく生まれ変わります。ここでは、あなたの食卓をさらに豊かにする、三五八漬けの活用アイデアをいくつかご紹介しましょう。さあ、創造力の翼を広げて、新しい味の世界へ旅立ちましょう。

まず試していただきたいのが、お肉料理への活用です。鶏むね肉や豚ロース肉などを一晩漬け込んでから焼くだけで、麹の酵素がお肉のタンパク質を分解し、驚くほど柔らかく、しっとりとジューシーに仕上がります。パサつきがちな鶏むね肉も、三五八漬けの魔法にかかれば、ごちそうの主役に早変わりするでしょう。

お魚との相性も抜群です。サバや鮭などの切り身を漬けて焼けば、麹の甘みが魚の旨味を引き立て、生臭さを抑えてくれます。秋田のハタハタ漬けのように、地域の伝統に倣って様々な魚で試してみるのも一興です。きっと、これまで知らなかった魚の美味しい表情に出会えるはずです。

もっと広がる!三五八漬けの可能性

三五八漬けの活躍の場は、漬けて焼くだけに留まりません。その活用法はまさに無限大です。

- 炒め物の味付けに:野菜炒めや肉野菜炒めの仕上げに少し加えるだけで、コクと深みが増します。

- 鍋物や煮物の隠し味に:お鍋や煮込み料理の出汁に少量溶かせば、味がまろやかになり、全体の味をまとめ上げてくれます。

- 唐辛子を加えてピリ辛に:お好みで唐辛子を混ぜ込めば、大人向けのピリ辛な漬床にアレンジすることも可能です。

固定観念にとらわれず、様々な料理に少しずつ試してみてはいかがでしょうか。あなただけのオリジナルな使い方を見つけるのも、発酵の旅の楽しみの一つです。

6. おわりに:三五八漬けで、毎日の食卓に新しい発見と喜びを。

東北の厳しい風土が生んだ食の知恵、「三五八漬け」を巡る旅、いかがでしたでしょうか。その名の由来となった「3:5:8」の黄金比から、雪国で育まれた歴史、そして驚くほど簡単な作り方や、私たちの体を元気にしてくれる発酵の力まで、その多面的な魅力に触れてきました。

三五八漬けは、ただの漬物床ではありません。野菜を美味しくするだけでなく、肉を柔らかくし、魚の旨味を引き出す万能なパートナーです。そして何より、少しの手間をかけるだけで、自分だけの味に育てていける楽しみがあります。それはまるで、小さな生き物を育てるような、愛おしい時間となるでしょう。

現代の忙しい暮らしの中では、手間ひまをかけることが敬遠されがちかもしれません。しかし、三五八漬けのように、手軽に始められて、日々の食卓に豊かな彩りと美味しさ、そして健康をもたらしてくれる存在は、私たちの生活に新しい発見と喜びを与えてくれると考えられます。

この記事をきっかけに、ぜひあなたも三五八漬けの世界への扉を開いてみてください。まずはきゅうり一本からでも構いません。きっとその素朴で奥深い味わいが、あなたを発酵の旅の虜にすることでしょう。自家製の三五八漬けがある暮らし、始めてみませんか。