1. その名も「がん漬け」。有明海が育んだ、琥珀色の衝撃

旅人の皆さん、ようこそ発酵の世界へ。今回は、日本の西の果て、豊かな海が育んだ少し不思議で、そして奥深い発酵食品をめぐる旅にご案内します。その名は「がん漬け」。この intriguing(興味をそそる)な響きを持つ郷土料理が、九州・有明海沿岸に古くから伝わることをご存知でしょうか。

最大の特徴は、何と言ってもそのダイナミックな製法にあります。なんと、干潟に生きる小さなカニを、硬い殻ごとすり潰し、塩や唐辛子と共にじっくりと熟成させて作るのです。初めて耳にする方は、少し驚かれるかもしれません。なぜ、カニを丸ごと使うのでしょうか。その琥珀色に輝くペーストには、一体どんな味と香りが閉じ込められているのでしょう。

このユニークな食文化が生まれた舞台は、日本最大の干潟が広がる有明海。月の引力に引かれ、一日にして広大な大地が現れては海に沈む、神秘的な場所です。この厳しいながらも豊かな自然環境が、シオマネキに代表される小さなカニたちを育み、人々は古くからその恵みを余すことなく活用する知恵を培ってきました。がん漬けは、まさにその知恵の結晶と言えるでしょう。

そして、この食品の核心にあるのが「発酵」という、目には見えない微生物たちの偉大な働きです。単なる塩漬けとは一線を画し、長い時間をかけてカニの持つタンパク質がアミノ酸へと分解されることで、他に類を見ない濃厚な旨味と芳醇な香りが生まれます。それは、麹や乳酸菌による発酵とはまた違う、磯の香りをまとった力強い生命力の発露かもしれません。

さあ、この記事という羅針盤を手に、有明海の潮風を感じながら、知られざる発酵食「がん漬け」の物語を紐解く旅へ出発しましょう。その一口に込められた、人々の暮らしと自然の営みの歴史が、きっとあなたの知的好奇心を満たしてくれるはずです。

2. がん漬けとは?―干潟の恵みを凝縮した「カニの塩辛」

さて、旅の始まりとして、まずは「がん漬け」の正体を明らかにしていきましょう。この食品は、分類上「塩辛(しおから)」の一種とされています。魚介類を塩漬けにし、素材自体が持つ酵素や微生物の働きによって発酵・熟成させた、日本が世界に誇るべき発酵食品のカテゴリーに属するものです。

がん漬けが他の塩辛と一線を画すのは、その主原料。日本最大の干潟が広がる有明海沿岸、特に佐賀県を代表とする地域で育まれてきた郷土料理であり、原料にはその干潟に生息する小さなカニが用いられます。地域によっては「がに漬け」や「がね漬け」、あるいは原料の名を冠して「真がに漬」など、愛情のこもった様々な呼称で親しまれているのも特徴と言えるでしょう。

有明海に生きる小さなカニの生命力を、余すところなくいただく。そのための知恵が、この「がん漬け」という食文化を形作りました。単に塩分で保存するだけでなく、発酵というプロセスを経ることで、原料のカニが持つタンパク質は、旨味成分であるアミノ酸へと変化します。これにより、塩味の奥に広がる、深く複雑な味わいが生まれるのです。

それは、麹(こうじ)や乳酸菌が主役となる他の多くの発酵食品とは、また異なる物語を紡ぎ出します。主役はあくまでカニ自身が内に秘めた力と、有明海の風土。素材の力を信じ、時間をかけてそのポテンシャルを最大限に引き出すという、まさに自然に寄り添った発酵の形がここにあります。この定義を知るだけでも、がん漬けへの興味がさらに深まるのではないでしょうか。

3. カニを丸ごと、殻までも。ダイナミックな伝統製法を覗き見る

がん漬けの魅力を語る上で欠かせないのが、その野趣あふれるユニークな製法です。この発酵食品がどのようにして作られるのか、その舞台裏を少し覗いてみることにしましょう。まず原料となるのは、有明海の干潟に住む体長数センチほどの小さなカニたち。特に、大きなハサミを振る姿が印象的な「シオマネキ」(地域名:マガニ)や、「アリアケガニ」(地域名:ツメアカ)などが主に使われます。

ここからが、がん漬けの真骨頂です。なんと、これらのカニを甲羅やハサミといった硬い殻ごと、まるごとすり潰してしまいます。この「殻ごと」というのが最大のポイント。殻に含まれるキトサンやカルシウム、そしてカニ味噌の濃厚な風味まで、カニの持つ全ての要素をペースト状になるまで一体化させていくのです。まさに、生命を丸ごといただくという発想から生まれた製法と言えるでしょう。

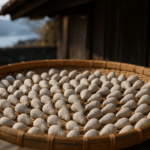

佐賀県にある製造元「竹下商店」の例を見てみると、その丁寧な仕事ぶりがうかがえます。捕獲したカニは、まず消化器などを丁寧に取り除く下処理が施されます。その後、伝統的な石臼と杵(きね)を用いて、時間をかけて丹念にすり潰されていきます。そして、塩や唐辛子などを加えて混ぜ合わせた後、最低でも3ヶ月以上もの間、静かに熟成の時を待つのです。

この長い発酵・熟成期間こそが、味の決め手となります。カニのタンパク質が旨味へと変わり、唐辛子の辛味や塩味が渾然一体となって、あの独特の風味が醸成されていきます。機械による大量生産とは対極にある、時間と手間を惜しまない手仕事。その一つ一つの工程に、先人たちから受け継がれてきた確かな技術と、発酵への深い理解が息づいているのです。

4. 干潟の恵みと共に生きた人々の知恵。がん漬け、その悠久の物語

一つのがん漬けには、一つの物語があります。それは、有明海という特殊な自然環境と、そこで暮らしてきた人々との長年にわたる関わりの歴史です。潮の満ち引きの差が日本一大きい有明海では、広大な干潟が暮らしの糧であり、遊び場であり、時には厳しさを教える師でもありました。がん漬けは、そんな干潟の恵みを余すことなく活かすための、先人たちの知恵の結晶なのです。

その起源はいつ頃なのでしょうか。一部では「万葉集に作り方を詠んだ歌がある」という説も語られていますが、残念ながら現在のところ、それを裏付ける一次資料は確認されていません。しかし、こうした伝説が生まれるほどに、この食文化が地域に深く根ざしてきたことの証左と言えるかもしれません。確かなことは、これが一朝一夕に生まれたものではなく、長い年月をかけて育まれてきたということでしょう。

干潟で獲れる小さなカニは、そのままでは食べられる部分が少ない資源です。それを、殻ごとすり潰し、発酵させることで保存性と栄養価を高め、さらには唯一無二の調味料へと昇華させる。この発想は、限られた資源を大切にし、自然のサイクルの中で生きてきた人々のサステナブルな精神を今に伝えています。まさに、フードロスの問題が叫ばれる現代において、見直されるべき知恵ではないでしょうか。

がん漬けを味わうことは、単に珍しい郷土料理を口にすること以上の意味を持ちます。それは、有明海の干潟という生態系と共生してきた人々の歴史、そして発酵という目に見えない自然の力を借りて食を創造してきた文化に触れる体験です。一口のがん漬けの中に、そんな悠久の物語を感じてみるのも、また一興ではないでしょうか。

5. がん漬けを育む宝の海・有明海へ。干潟の生態系と食文化を旅する

がん漬けという発酵食品を知ったなら、次はその故郷を訪ねてみたくなりませんか。旅人の皆さん、がん漬けを育んだ宝の海、有明海への旅支度を始めましょう。佐賀県や福岡県、長崎県、熊本県にまたがるこの内海は、他では見ることのできない独特の景観と豊かな生態系が魅力の、まさに「発酵ツーリズム」にうってつけの場所です。

有明海の最大の特徴は、沖へとどこまでも続くかのような広大な干潟。潮が引くと、まるで大平原のような泥の景色が広がります。そこは、シオマネキやアリアケガニはもちろん、愛嬌のある姿で知られるムツゴロウや、ワラスボといった珍しい生き物たちの楽園です。佐賀県鹿島市の観光サイトなどでは、こうした干潟体験を観光の目玉としており、自然の神秘を肌で感じることができます。

この豊かな生態系は、未来永劫にわたって守るべき地域の宝です。がん漬けの主原料であるシオマネキについても、例えば佐賀県では、資源保護の観点から採捕が禁止される区域や期間、大きさなどが定められています。これは、貴重な自然の恵みを持続可能な形で利用し、食文化を未来へと継承していこうという、現代に生きる私たちの責任と意志の表れと言えるでしょう。

この事実は、探究学習で発酵食品を調べる皆さんにとっても、重要な視点を提供してくれます。一つの食品が、地域の自然環境や生態系、さらには行政による資源管理と、いかに深く結びついているか。がん漬けをテーマにすることで、食から環境問題、そして持続可能な社会についてまで、学びを広げていくことが可能です。ぜひ、このユニークな発酵食品を道標に、有明海の文化と自然を巡る旅を計画してみてはいかがでしょうか。

6. 「がん漬け」なんでもQ&A!味のギモンから美味しい活用術まで

さて、がん漬けの背景を知るほどに、具体的な「味」や「食べ方」への興味が湧いてきたのではないでしょうか。この章では、旅人の皆さんが抱くであろう素朴な疑問に、Q&A形式でお答えしていきます。がん漬けをより深く、そして美味しく楽しむための実用的なヒントが満載です。ぜひ、あなたの発酵ライフの参考にしてください。

Q1. どんな味や香りがするの?

A. まず口に広がるのは、凝縮されたカニ由来の濃厚な旨味と、有明海の潮風を思わせる磯の香りです。そこに、しっかりとした塩気と、ピリリと効いた唐辛子の辛味が絶妙なアクセントを加えます。発酵・熟成によって生まれた複雑で奥行きのある味わいは、まさに「珍味」と呼ぶにふさわしい個性的な風味と言えるでしょう。

Q2. おすすめの食べ方は?

A. まずは王道、熱々の白ご飯に少量乗せてみてください。がん漬けの塩気と旨味が、お米の甘みを最大限に引き出してくれます。日本酒や焼酎との相性も抜群で、ちびちびと舐めながらいただくのは至福のひとときです。調味料としてのポテンシャルも高く、クリームパスタやペペロンチーノに少し加えるだけで、プロのような深みのある一皿が完成します。意外なところでは、味噌汁に少量溶くのもおすすめです。

Q3. 自宅で作ることはできますか?

A. 原料となる新鮮なシオマネキなどの入手が限定的であること(事業者の例では採捕は7〜10月)、そして殻ごとすり潰すための専用の道具や、食中毒などを防ぐための厳格な衛生管理が必要なことから、ご家庭での手作りは非常に難しいと言わざるを得ません。まずは、産地の製造元が丹精込めて作った、信頼できる製品から試してみることを強くおすすめします。

7. おわりに:発酵の旅は続く。一口に込められた有明海の物語を未来へ

有明海の干潟を巡る、がん漬けの旅はいかがでしたでしょうか。カニを殻ごとすり潰すという衝撃的な製法から、その背景にある自然との共生の歴史、そして発酵がもたらす味の奇跡まで、この小さな瓶に詰め込まれた物語の奥深さを感じていただけたなら幸いです。

がん漬けは、単に珍しいだけの郷土料理ではありません。それは、有明海の生態系という土台の上に築かれた、まさに「生きた文化財」です。一口味わえば、潮の香りと共に、干潟で生きてきた人々の知恵や力強さが、時を超えて私たちの心に語りかけてくるようです。

そして、その文化を未来へ繋ぐために、資源を守りながら製造を続ける人々がいるという事実も、私たちは忘れてはならないでしょう。私たちががん漬けを選び、美味しくいただくこと。それ自体が、この貴重な食文化を応援し、未来へと継承していくための一助となるのかもしれません。

発酵の世界をめぐる旅に、終わりはありません。この記事をきっかけに、ぜひ一度、佐賀をはじめとする有明海沿岸地域を訪れてみてください。そして、現地で本物のがん漬けを味わい、その土地の空気を感じてみてください。あなたの発酵の旅が、さらに豊かで味わい深いものになることを心から願っています。