はじめに:現代に息づくアイヌの知恵、オントゥレプとは

オントゥレプとは、アイヌ民族が古くから伝承してきた知恵の結晶ともいえる伝統的な保存食です。厳しい冬を乗り越えるために開発されたこの食は、単に空腹を満たすだけでなく、自然と共生し、資源を無駄なく利用するというアイヌの深い哲学を体現しています。

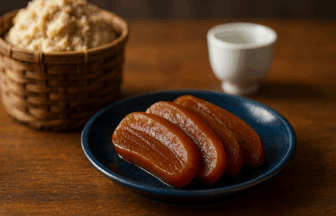

オオウバユリの球根からデンプンを採った後の繊維質を、発酵させ、乾燥させて作られるオントゥレプ。その製法は、先人たちの試行錯誤の末に培われたものであり、現代においてもその科学的な合理性が再評価されています。このような伝統食が、今、再び注目を集めているのです。

近年、北海道各地では、オントゥレプ作りを体験するワークショップが開催され、子どもから大人まで多くの人々が参加しています。これは、失われつつある伝統文化を継承し、次世代に伝えていこうとする動きが活発になっている証拠と言えるでしょう。

この記事では、アイヌの伝統食であるオントゥレプがどのようなもので、どのように作られ、食べられてきたのかを深掘りします。そして、現代においてそれがどのような意味を持ち、どのように未来へ繋がれているのかを探ります。ぜひ、その奥深い世界に触れてみてください。

2. オントゥレプの基本:驚きの原料と製法

オントゥレプの根幹にあるのは、その驚くべき原料と、自然の恵みを最大限に活かす製法です。主要な原料となるのは、北海道に広く自生するオオウバユリというユリ科の多年草。その球根が持つ豊富なデンプン質が、オントゥレプのベースとなります。

このオオウバユリには特徴があり、球根は開花後およそ6年で枯死してしまいます。そのため、アイヌの人々は、花茎がまだ立っていない若い株を選んで採取するという、深い知識と経験に裏打ちされた知恵を持っていました。これは、持続可能な採取方法の一例と言えるでしょう。

さらに特筆すべきは、オントゥレプがデンプンを搾り取った後の「残渣」、つまり搾りかすから作られる点です。通常なら捨てられてしまう部分を有効活用するという、極めて無駄のない、持続可能な発想がここに見て取れます。アイヌの人々は、いかに自然の恵みを余すことなく利用するかを知っていたのです。

製法の中核をなすのは、残渣を発酵させ、そして乾燥させるという工程です。発酵によって風味と保存性が高まり、乾燥させることで水分が抜け、長期保存が可能となります。このシンプルながらも奥深い技術が、オントゥレプを厳しい冬の食料源として確立させました。

このように、オントゥレプは、単一の食材から複数の恵みを得るという、循環型の知恵の象徴です。原料の選定から加工、保存に至るまで、アイヌ民族の自然に対する深い理解と、それを生活に活かす確かな技術が凝縮されていると言えるでしょう。

3. 先人の知恵が詰まった製造工程

オントゥレプの製造工程は、アイヌ民族が自然から学び、長年にわたって洗練させてきた技術の集大成です。まず、春から初夏にかけて、花茎がまだ立たない若いオオウバユリの球根を慎重に採取します。これが、高品質なオントゥレプを作るための第一歩です。

採取した球根は、丁寧に粉砕されます。その後、「icari(イカリ)」と呼ばれる特別な道具を使って、デンプンを水で洗い出した後の繊維質の残渣を、澱粉が沈殿した槽から掬い取ります。この道具は、効率よく繊維を回収するための工夫が凝らされています。

次に重要なのが、葉で包んで行う発酵工程です。回収した残渣は、フキやParasenecioといった身近な植物の葉でしっかりと包み込み、地中や室内に埋めて3日から10日間ほど発酵させます。この自然な発酵が、オントゥレプ独特の風味と保存性を生み出します。

発酵が進み、適切な状態になったら、残渣を杵(きね)で念入りに搗き、粘り気を出します。そして、これを直径約8cmのリング状に手作業で成形していきます。このリング状の形は、乾燥効率を高め、保存時のスペースを節約するための知恵でした。

最後に、成形されたオントゥレプは、天日でじっくりと乾燥させます。完全に乾燥した後、火の気のある炉端に吊るして保存されます。これにより、長期間にわたって品質を保ち、厳しい冬の間も貴重な食料として利用することができたのです。

4. 栄養と食べ方:厳しい冬を支えた生命の糧

オントゥレプがアイヌ民族の生活を支えてきたのは、その卓越した保存性だけではありません。特筆すべきは、厳しい冬の食料が乏しい時期に、人々が必要とするエネルギーと栄養を効率よく供給する生命の糧としての役割です。

乾燥したオントゥレプは、100gあたり351kcalという非常に高いエネルギーを誇ります。これは現代の保存食と比較しても遜色ない数値であり、限られた食料の中で活動するための重要なカロリー源となっていました。また、食物繊維も豊富に含まれており、消化吸収を助ける役割も担っていたと考えられます。

伝統的な食べ方として最も知られているのが、薄粥「サヨ」に投入する方法です。硬く乾燥したオントゥレプは、まず水で戻し、その後、手で約3cmほどの団子状に丸められます。この団子を、米を少量加えて炊いた温かい粥に入れて食べるのです。

この「サヨ」一杯から得られるエネルギーは、おおよそ240kcalとされています。一杯で活動に必要なエネルギーの一部を補えるため、日々の食事の中心的な役割を担っていました。シンプルながらも栄養価が高く、体を温める効果もあるため、特に寒さの厳しい季節には欠かせない食事だったことでしょう。

オントゥレプは、単なる食材ではなく、アイヌの人々が自然の恵みを最大限に活用し、知恵と工夫で生み出した持続可能な食料供給システムの象徴でした。その栄養価と食べ方は、厳しい環境を生き抜くための先人の深い知恵を示しています。

5. 現代に息づくオントゥレプ:継承と体験の広がり

オントゥレプは、過去の遺物として博物館に展示されるだけでなく、現代においても生き生きと継承され、多くの人々に体験の機会を提供しています。アイヌ文化への関心の高まりとともに、この伝統食への注目も集まっているのです。

北海道札幌市を拠点とする「手稲さと川探検隊」は、その活動の顕著な例です。2009年と2024年に開催されたイベントでは、子どもたちがオオウバユリの採取からオントゥレプの加工までを一連の流れで体験しました。これは、実践を通じて文化を学ぶ貴重な機会となっています。

また、幕別町の「マクンベツアイヌ文化伝承保存会」も、毎年継続的にデンプンとオントゥレプの加工イベントを実施しています。2024年には会員11名が参加し、伝統的な製法を守りながら、地域の人々が文化に触れ合う場を提供し続けています。

これらの活動は、単に食品を加工する技術を伝えるだけでなく、アイヌ民族が自然とどのように向き合い、どのように資源を利用してきたかという深い哲学と生活様式を学ぶ場となっています。参加者たちは、先人の知恵を肌で感じ、その重要性を再認識しています。

オントゥレプの継承と体験プログラムの広がりは、アイヌ文化が現代社会において、単なる過去の歴史ではなく、現在進行形の生きた文化として受け継がれている証拠です。これらの活動は、次世代に貴重な伝統を繋ぐ上で不可欠な役割を担っていると言えるでしょう。

6. オントゥレプが持つ可能性:未来への示唆

オントゥレプは、単なる過去の遺産ではありません。この伝統的な保存食は、現代社会が直面するさまざまな課題に対し、未来への重要な示唆を与えてくれます。先人たちの知恵は、現代の私たちが学ぶべき多くの可能性を秘めているのです。

その一つが、持続可能性への貢献です。オントゥレプは、オオウバユリの球根からデンプンを採った後の「搾りかす」を原料としています。これは、本来であれば廃棄される部分を有効活用する、まさに循環型社会の理想を体現するものです。現代のフードロス削減や資源の有効活用といった観点から見ても、その思想は極めて先進的だと言えるでしょう。

また、発酵という古くからの技術を用いた保存食である点も重要です。群馬県嬬恋村の「くろこ」(ジャガイモのデンプン搾りかすを利用)のように、日本各地には同様の製法を持つ発酵保存食が存在します。これは、限られた資源の中で食料を確保するための人類共通の知恵であり、地域ごとの多様な食文化を再評価するきっかけにもなります。

オントゥレプは、自然のサイクルと共生しながら食料を得るという、私たち本来の姿を思い出させてくれます。現代の過剰な生産・消費システムとは一線を画し、自然の恵みを最大限に生かし、無駄なく利用するその姿勢は、環境負荷の低い食のあり方を追求する上での大きなヒントとなるでしょう。

このように、オントゥレプはアイヌ文化の象徴であると同時に、現代そして未来の私たちに、持続可能な暮らしや食のあり方について深く考える機会を提供してくれます。その価値は、ますます高まっていくに違いありません。

7. おわりに:オントゥレプから学ぶこと

オントゥレプの物語は、単なるアイヌの伝統的な保存食に留まりません。それは、私たち現代社会に生きる人々が、自然との関係性や持続可能な暮らし方について深く考えるきっかけを与えてくれます。この古からの食には、現代にこそ必要な知恵が凝縮されているのです。

オントゥレプは、与えられた資源を余すところなく利用し、加工することで価値を高め、厳しい環境下でも生命を繋いできた先人の工夫の結晶です。自然の恵みに感謝し、それを無駄にしないという思想は、現代のフードロス削減やサステナビリティといった課題に通じる、普遍的な教訓を示しています。

また、この伝統食が今日まで継承され、体験イベントを通じて多くの人々に触れられている事実は、文化が生き続けることの重要性を物語っています。それは過去の遺物ではなく、現在も息づく生きた文化であり、私たちの未来を豊かにする可能性を秘めているのです。

オントゥレプを知ることは、アイヌ民族の深い自然観や文化を理解する第一歩となります。食を通じて彼らの歴史や哲学に触れることで、私たちは多様な文化の価値を再認識し、共生社会のあり方を考えるきっかけを得られるでしょう。

ぜひ、オントゥレプが持つ奥深い意味に思いを馳せてみてください。そして、もし機会があれば、実際にその製造や食体験に参加し、五感でアイヌの知恵を感じてみることをお勧めします。それは、きっと忘れられない貴重な体験となるはずです。