1. 雲丹か、豆腐か。五木村の秘宝『やまうに豆腐』への誘い

熊本県の深い山々に、まるで海の宝石「うに」を彷彿とさせる、とろりと濃厚な味わいを持つ発酵食品が眠っていることをご存知でしょうか。その名は「やまうに豆腐」。豆腐という馴染み深い食材から作られているとは、にわかには信じがたいほどの、深く、そして官能的な味わいを持つ逸品です。これは単なる珍味という言葉では片付けられない、日本の発酵文化の奥深さを体現した”食べる物語”なのです。

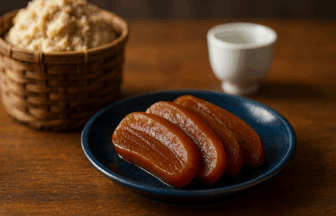

やまうに豆腐の正体は、豆腐を特製のもろみ味噌に漬け込み、約半年もの時間をかけてじっくりと発酵・熟成させた「豆腐の味噌漬け」です。しかし、私たちが知るそれとは一線を画します。その最大の特徴は、多くの食通やメディアが”うにのよう”と表現する、なめらかでクリーミーな舌触り。舌に乗せれば、ゆっくりと体温でとろけ、凝縮された大豆の旨味と、芳醇な味噌と麹の香りが一体となって口いっぱいに広がります。

この奇跡の食感は、偶然の産物ではありません。通常の木綿豆腐の約3〜4倍もの九州産大豆「ふくゆたか」を贅沢に使い、日本三大急流・球磨川の支流である川辺川の清冽な伏流水で仕込むことで生まれる、極めて濃厚な豆乳がすべての始まりです。その豆乳から作られた特別な豆腐を、職人の手で丁寧に味噌床へ。そこからが、微生物たちの静かで偉大な仕事の始まりとなります。

半年という長い歳月の間、味噌の中で豆腐はゆっくりと水分が抜け、代わりに味噌の旨味成分やアミノ酸が浸透していきます。この過程で、麹菌をはじめとする微生物がたんぱく質を分解し、あの唯一無二のねっとりとした質感と、チーズにも似た複雑で奥行きのある風味を育むのです。これはまさに、発酵という名の錬金術と言えるでしょう。

やまうに豆腐は、ただ美味しいだけではありません。その一匙には、熊本・五木村の豊かな自然と、厳しい環境を生き抜くための先人の知恵、そして発酵という神秘的な力が凝縮されています。さあ、私たちと一緒に、この驚きに満ちたやまうに豆腐の世界へ。豆腐の概念を覆す、未知なる発酵の旅へと出発いたしましょう。

2. 800年の時を超えて。平家の落人が育んだ、知恵と伝統の物語

やまうに豆腐のルーツを辿る旅は、今から約800年前、壇ノ浦の戦いに敗れた平家の落人伝説へと行き着きます。都の栄華を追われ、追っ手を逃れて九州の奥深い山々に分け入った人々。その一族が安住の地として選んだのが、四方を険しい山に囲まれた秘境、五木村であったと伝えられています。彼らがこの地で生き抜くために生み出した食の知恵こそ、やまうに豆腐の原型となった「豆腐の味噌漬け」だったのです。

山深い五木村での暮らしは、決して楽なものではなかったでしょう。冬は厳しく、食料の確保は常に死活問題でした。そこで彼らは、貴重なたんぱく源である豆腐を、長期保存できる味噌に漬け込むことを思いつきます。これは単なる保存技術ではありません。味噌に含まれる塩分が豆腐の水分を抜き、雑菌の繁殖を防ぐ。そして麹の力が豆腐のたんぱく質をアミノ酸へと分解し、旨味と栄養価を高める。まさに発酵の力を巧みに利用した、生きるための偉大な発明でした。

想像してみてください。雪に閉ざされた冬の夜、囲炉裏の火を囲みながら、大切に保存してきた豆腐の味噌漬けを少しずつ切り分け、滋味深い味わいに明日への活力を得ていたであろう落人たちの姿を。その一口は、単なる栄養補給ではなく、故郷を想い、一族の絆を確かめ合うための、大切な時間の一部だったのかもしれません。この食文化は、五木村の各家庭で母から子へと、嫁から姑へと、途絶えることなく受け継がれてきました。

現代に伝わる「やまうに豆腐」は、この伝統的な保存食に改良を重ね、その魅力を最大限に引き出したものです。その背景には、800年という長い歳月をかけて培われた、五木村の風土と人々の暮らしが息づいています。私たちが今味わうこの濃厚な一品は、歴史の荒波を乗り越えてきた人々の、知恵と生命力の結晶と言えるでしょう。発酵という営みを通じて、私たちは時空を超えた物語を味わうことができるのです。

3. 清流と大地の恵み。職人技が光る、”奇跡の食感”が生まれるまで

やまうに豆腐のあの”奇跡の食感”は、一体どのようにして生まれるのでしょうか。その秘密の扉を開ける鍵は、選び抜かれた「原料」と、一切の妥協を許さない「製法」に隠されています。旅の案内人として、その製造の舞台裏へと皆様をご案内しましょう。物語の始まりは、豊かな大地の恵みである大豆選びから。使用されるのは、九州産大豆の代表格「ふくゆたか」のみ。豊かな甘みと風味の強さが特徴で、豆腐づくりにこの上ない適性を持っています。

そして、大豆の良さを最大限に引き出すのが「水」。やまうに豆腐の仕込み水には、日本三大急流・球磨川の支流であり、その清らかさで知られる川辺川の伏流水が使われます。ミネラル分を適度に含んだこの軟水が、大豆のたんぱく質を効率よく抽出し、まろやかで優しい味わいの基礎を築き上げるのです。この最高の素材を、通常の豆腐の約3〜4倍という驚くべき量で贅沢に使い、豆乳濃度約13.5度という、前代未聞の濃厚な豆乳を作り上げます。

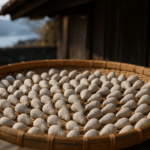

この濃厚豆乳から作られるのは、それ自体が既にご馳走と呼べるほどに堅く、味わい深い特製の豆腐です。しかし、旅はまだ終わりません。ここからが、やまうに豆腐が真の姿へと変貌を遂げる、発酵と熟成の時間の始まり。この豆腐を、独自にブレンドされたもろみ味噌の床に、職人が一つひとつ手作業で丁寧に漬け込んでいきます。豆腐が崩れぬよう、それでいて味噌が均一に行き渡るよう、細心の注意を払うその手つきには、長年の経験が宿ります。

そして、約半年間。静かな蔵の中で、豆腐はゆっくりと味噌と一体化していきます。豆腐の水分(ホエー)が味噌へと染み出し、代わりに味噌の塩分や旨味成分、そして麹菌などの微生物が生み出す酵素が豆腐の内部へと浸透。この水と成分の静かな交換こそが、たんぱく質をアミノ酸へと分解し、あのねっとりとしたうにのような食感と、チーズにも似た芳醇な風味を生み出すのです。それは、自然の力と職人の技が織りなす、壮大な味覚のシンフォニーと言えるでしょう。

4. 五木村の風土を味わう。やまうに豆腐が生まれる場所

やまうに豆腐を深く理解するためには、その故郷である熊本県五木村の地を訪れないわけにはいきません。九州山地の中央部、四方を1,000メートル級の山々に囲まれたこの村は、まさに「秘境」と呼ぶにふさわしい場所。コンビニエンスストアも信号機もほとんどない、手つかずの自然が色濃く残る風景が広がっています。この隔絶された環境こそが、独自の食文化を育み、守り抜くための揺りかごとなったのです。

村の中心を流れるのは、日本一の清流として何度も認定された川辺川。エメラルドグリーンに輝く水面は、まるで磨かれた宝石のようです。やまうに豆腐の仕込みに使われる伏流水も、この川がもたらす恵みの一つ。豊かな広葉樹林が広がる山々が天然のダムとなり、雨水をゆっくりと濾過して、清らかでまろやかな水を生み出します。この水なくして、やまうに豆腐の繊細な味わいはあり得ないでしょう。

五木村の気候は、盆地特有の寒暖差の激しさが特徴です。夏は暑く、冬は厳しい寒さと積雪に見舞われます。この気候風土が、味噌や漬物といった保存食文化を発展させる大きな要因となりました。特に、やまうに豆腐の熟成過程において、この四季の温度変化は重要な役割を果たしていると考えられます。ゆっくりと進む冬の発酵、そして活発になる夏の熟成。自然のリズムに身を任せることで、より複雑で奥行きのある風味が醸成されていくのです。

五木村を旅すると、やまうに豆腐が単なる工業製品ではなく、この土地の風土そのものを凝縮した「テロワール」の結晶であることが実感できます。澄んだ空気、清らかな水、厳しい自然、そしてそこで暮らす人々の知恵と温かさ。そのすべてが、あの小さな一塊に込められています。やまうに豆腐を味わうことは、五木村の美しい自然と文化を、五感で旅することに他なりません。ぜひ一度、この味覚の旅に出かけてみてはいかがでしょうか。

5. もう迷わない!やまうに豆腐を120%楽しむためのQ&Aと実践レシピ帖

「やまうに豆腐、興味はあるけどどうやって食べたらいいの?」そんなあなたの疑問に、旅の案内人がお答えします。この章では、やまうに豆腐を余すところなく楽しむための実用的な知識と、今日からすぐに試せる具体的な食べ方をご紹介。あなたの食卓に、新しい発酵の扉を開きましょう。

やまうに豆腐 なんでもQ&A

- Q. 初めてです。どの味から試すのがおすすめ?

A. まずは「オリジナル」で、やまうに豆腐が持つ大豆と味噌本来の、濃厚でクリーミーな味わいの真髄をご堪能ください。その奥深い旨味に驚くはずです。基本の味を知ることで、他のフレーバーとの違いもより一層楽しめるようになります。 - Q. 開封後の保存方法は?賞味期限はどのくらい?

A. 開封後は、乾燥しないように表面にぴったりとラップをし、付属の容器や密閉容器に入れて冷蔵庫で保存してください。発酵食品ですので腐ることは稀ですが、風味が変化していきます。1〜2週間を目安に、味の変化を楽しみながらお召し上がりいただくのがおすすめです。 - Q. どこで購入できますか?

A. 製造元の公式オンラインショップが最も確実です。その他、熊本県内のアンテナショップやサービスエリア、全国の一部の百貨店やセレクトショップでも取り扱いがある場合があります。旅先で見つけたら、それは素敵な出会いかもしれません。

旅の案内人おすすめ!実践レシピ帖

- 基本の流儀:熱々ご飯の最高のお供

何よりもまず試していただきたいのが、炊き立ての白いご飯にのせる食べ方。米の熱でやまうに豆腐が僅かにとろけ、味噌の芳醇な香りが立ち上ります。他におかずは要りません。これだけで、日本人に生まれてよかったと思える至福の時間が訪れるでしょう。 - 洋とのマリアージュ:バゲットとチーズのように

薄くスライスしたバゲットやクラッカーに、クリームチーズのように塗るのも絶品です。意外なほどワインとの相性が良く、特に辛口の白ワインや、軽めの赤ワインと合わせれば、お洒落なアペリティフに。オリーブオイルを少し垂らすと、より一層風味豊かになります。 - 禁断のパスタ:濃厚和風クリームソース

茹で上げたパスタに、やまうに豆腐(大さじ1程度)、オリーブオイル、パスタの茹で汁(お玉半分)を加えて手早く和えるだけ。やまうに豆腐が乳化剤の役割を果たし、生クリームやチーズを使っていないとは思えないほど濃厚な和風クリームパスタが完成します。刻み海苔や大葉を散らせば、お店レベルの味わいです。

6. 定番から冒険まで。フレーバー6種の個性とペアリングの世界

やまうに豆腐の旅の楽しみは、その多彩なフレーバー展開にもあります。基本となる「オリジナル」を知ったなら、次はその日の気分や合わせるお酒、料理に合わせて、新たな味覚の扉を開けてみませんか。ここでは、個性豊かな兄弟たちと、彼らを最高に輝かせるペアリングの世界へご案内します。あなたの「推し」フレーバーを見つけるのも、また一興です。

まずご紹介したいのは、爽やかな香りが鼻をくすぐる「ゆず味」。刻んだ国産ゆず皮がたっぷりと練り込まれており、やまうに豆腐の濃厚な旨味に、柑橘ならではの清々しいアクセントを加えています。この爽快感は、キリッと冷やした辛口の日本酒や、スパークリングワインと素晴らしい相性を見せます。白身魚のお刺身に少し添えれば、極上のカルパッチョに早変わりするでしょう。

和のハーブの代表格、しその香りが食欲をそそるのが「しそ味」です。赤しその豊かな風味が、味噌のコクと見事に調和し、後味をさっぱりと引き締めてくれます。これは焼酎、特に米焼酎や麦焼酎のお湯割りと合わせるのがおすすめ。また、きゅうりや大根などの野菜スティックのディップにすれば、いくらでも食べられてしまう危険な美味しさです。

ピリリとした刺激がたまらない「唐がらし味」は、お酒好きには見逃せないフレーバー。一味唐辛子のシャープな辛さが、やまうに豆腐のまろやかな甘みを引き立て、絶妙な甘辛のループを生み出します。力強い味わいは、どっしりとした純米酒や、ビールとの相性が抜群。冷奴の上に乗せれば、最高の酒肴が瞬時に完成します。その他にも、体を温める「しょうが味」など、季節や体調に合わせて選べるのも嬉しい点です。それぞれの個性を探求する、味わいの冒険に出てみてはいかがでしょうか。

7. プロが認めた”日本の宝”。メディアを沸かせた栄光の軌跡

やまうに豆腐の魅力は、私たちのような発酵を愛する旅人だけでなく、食のプロフェッショナルたちにも認められ、数々の栄光を手にしています。その客観的な評価を知ることは、この食品が持つ本質的な価値を理解する上で、信頼できる道しるべとなるでしょう。ここでは、やまうに豆腐がメディアでどのように評価され、注目を集めてきたのか、その輝かしい軌跡を辿ります。

その名を全国に轟かせた最大のきっかけは、人気雑誌『BRUTUS』の「日本一の手みやげはどれだ?!」特集でしょう。数多の逸品が並ぶ中、やまうに豆腐は「酒の友部門」で見事グランプリの栄冠に輝きました。日本を代表する食の専門家たちが、その独創的な味わいと、酒肴としての完成度の高さを絶賛したのです。これは、単なる珍味ではなく、日本の食文化における一つの到達点であることを証明した出来事でした。

この快挙を皮切りに、やまうに豆腐はテレビの世界でも脚光を浴びることになります。フジテレビ系列の情報番組『ノンストップ!』をはじめ、数々の番組で「ご飯のお供」や「お取り寄せグルメ」として紹介され、その”うにのような”不思議な食感と濃厚な味わいが、お茶の間の大きな話題を呼びました。映像を通して伝えられる、とろりとした質感と出演者たちの驚きの表情は、多くの人々の好奇心を刺激し、やまうに豆腐を「一度は食べてみたい憧れの味」へと押し上げたのです。

これらのメディア掲載や受賞歴は、決して一過性のものではありません。それは、800年の伝統を礎に、現代の食卓に合うように品質を磨き上げてきた生産者の、たゆまぬ努力と情熱の証左です。専門家による権威ある評価と、多くの人々に支持される信頼性。この二つを兼ね備えているからこそ、やまうに豆腐は「日本の宝」として、これからも多くの食卓で愛され続けていくに違いありません。安心して、この発酵の旅をお楽しみください。

8. おわりに:発酵が繋ぐ、過去と未来への旅

さて、熊本・五木村の秘宝「やまうに豆腐」をめぐる私たちの旅も、終着点に近づいてきました。うにのような驚きの食感から始まり、平家の落人伝説という悠久の歴史、そして清らかな水と豊かな大地が育む製法まで、その多層的な魅力に触れてきました。この小さな一品が、いかに多くの物語を内包しているか、感じていただけたのではないでしょうか。

やまうに豆腐は、私たちに発酵食品の持つ無限の可能性を教えてくれます。それは、単に食品を美味しくしたり、保存性を高めたりするだけの技術ではありません。麹菌や酵母といった目に見えない小さな生命たちの働きが、素材のポテンシャルを最大限に引き出し、時には私たちの想像を遥かに超える、全く新しい価値を創造するのです。豆腐が、うにになる。その魔法のような変化こそ、発酵の醍醐味と言えるでしょう。

そして何より、この食品は「時間」と「風土」を味わうための装置でもあります。半年という熟成の時間、800年という歴史の時間。そして、五木村の山々や川の流れが刻んできた、雄大な自然の時間。これらすべてが溶け合い、凝縮されているのが、やまうに豆腐なのです。これを味わうことは、過去から現在、そして未来へと続く、壮大な食文化の物語に参加することを意味します。

私たちの発酵をめぐる旅は、まだまだ続きます。日本各地には、このやまうに豆腐のように、その土地の歴史と人々の知恵が詰まった、まだ見ぬ素晴らしい発酵食品が数多く眠っているはずです。この記事が、あなたにとって新たな発酵の世界への扉を開くきっかけとなれば、旅の案内人としてこれほど嬉しいことはありません。ぜひ、あなたの食卓で、この小さな奇跡を体験してみてください。