1. はじめに:北海道の冬を彩る伝統食「にしん漬け」とは?

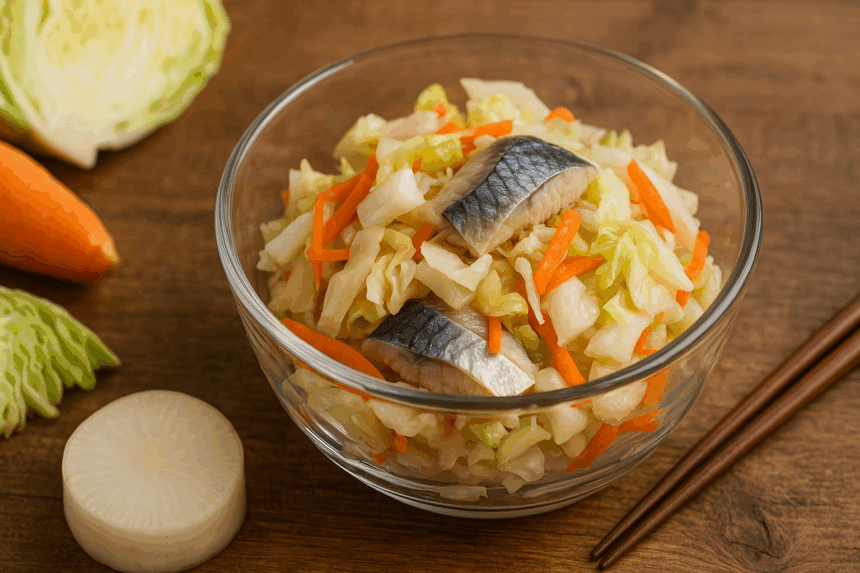

北海道の厳しい冬を彩る伝統の味、「にしん漬け」をご存知でしょうか。この発酵食品は、身欠きニシンとキャベツ、大根、にんじんなどの野菜を丁寧に漬け込んで作られる、冬の保存食です。単なる保存食にとどまらず、北海道の歴史と人々の暮らしを物語る存在と言えるでしょう。

かつてニシン漁が隆盛を極めた時代には、厳しい冬を乗り切る貴重な栄養源として重宝され、各家庭で独自の味を守り続けてきました。その歴史は、北海道の開拓史と深く結びついています。

乳酸発酵によって生まれる独特の酸味と、素材が織りなす深い旨味は、にしん漬けならではの魅力です。新鮮な食材が限られる冬の期間において、この発酵食品は栄養を補給し、食卓に豊かな彩りをもたらしてきました。まさに、北の大地が育んだ、冬の恵みと言えるでしょう。

「発酵の旅人」では、にしん漬けが持つ奥深い魅力を、学術的な正確さを保ちつつ、旅のようなワクワクする視点でお届けします。北海道の食文化を象徴するにしん漬けの世界へ、ぜひ一緒に足を踏み入れてみませんか。製法、歴史、栄養価まで、にしん漬けの全てを紐解いていきましょう。

2. にしん漬けの素材と丁寧な製法

にしん漬けの美味しさを形作る上で、その素材選びと製法は非常に重要です。主役となるのは、もちろん身欠きニシンです。身欠きニシンとは、ニシンの頭と内臓を取り除き、乾燥させたもので、保存性を高めるとともに、旨味が凝縮されています。この身欠きニシンを適切に下処理することが、にしん漬けの風味を左右する最初の鍵となります。

家庭で作る際には、身欠きニシンを米のとぎ汁に半日ほど浸けて戻すのが一般的です。この工程により、ニシン特有の臭みが和らぎ、身がふっくらと柔らかくなります。とぎ汁の代わりに水で戻すこともありますが、米のとぎ汁を使うことで、よりまろやかな仕上がりになると言われています。

次に、にしん漬けに欠かせないのが、たっぷりの野菜たちです。標準的な配合比率としては、キャベツ、大根、にんじんが用いられます。これらの野菜は、それぞれが持つ甘みや食感、そして栄養素をにしん漬けに与え、味の深みを増す役割を担っています。特にキャベツは、乳酸発酵を促す重要な要素でもあります。

野菜は、食べやすい大きさに切って準備します。そして、塩や麹、唐辛子などとともに、ニシンと野菜を交互に重ねて漬け込んでいきます。この丁寧な重ね漬けの作業が、素材一つ一つの旨味を引き出し、全体を均一に発酵させる秘訣です。重石を乗せてじっくりと時間をかけることで、乳酸菌が活発に働き、にしん漬け特有の酸味と深い味わいが生まれます。

まさに、自然の力と人々の知恵が融合した、伝統的な製法と言えるでしょう。この手間暇かけた工程こそが、にしん漬けが長きにわたり愛され続けている理由なのです。各家庭や地域によって、使用する麹の種類や漬け込み期間に違いがあり、それがまた、にしん漬けの多様な魅力を生み出しています。

3. 北海道に根付くにしん漬けの歴史

にしん漬けの歴史は、北海道の開拓とニシン漁の隆盛と深く結びついています。その発祥は、ニシン漁が盛んだった北海道留萌地方に遡ると言われています。この地で、冬の厳しい寒さの中で保存食としてニシンを加工する知恵が生まれ、にしん漬けが誕生しました。

江戸時代後期から明治時代にかけて、北海道のニシン漁は最盛期を迎えました。大量に水揚げされるニシンを、どのようにして長期保存するかが大きな課題でした。そこで、塩漬けや干物にするだけでなく、野菜とともに漬け込む「にしん漬け」が、冬期の貴重な保存食として定着していったのです。これは、当時の人々の生活を支える上で不可欠な食料であったと考えられます。

にしん漬けは、単なる保存食としてだけでなく、家庭の味として代々受け継がれてきました。冬の食卓には欠かせない一品として、現在も北海道内の多くの家庭で親しまれています。農林水産省の「うちの郷土料理」公式ページでも詳しく紹介されていることからも、その文化的価値の高さが伺えるでしょう。

地域によっては、漬け込む野菜の種類や麹の配合に独自の工夫が凝らされ、それぞれの家庭の味が育まれてきました。にしん漬けは、北海道の豊かな自然と、それを活かして暮らしてきた人々の知恵と歴史が詰まった、まさに「生きた文化遺産」と言えるのではないでしょうか。この伝統の味は、これからも北海道の食卓を守り続けていくことでしょう。

4. 家庭で楽しむにしん漬け:基本レシピと発酵のコツ

にしん漬けは、北海道の家庭で代々受け継がれてきた、まさに「おふくろの味」です。近年では、クックパッドなどのレシピサイトで多数の家庭レシピが公開されており、ご自宅で手作りに挑戦する方が増えています。ここでは、基本的なレシピと、発酵食品ならではの美味しさを引き出すコツをご紹介しましょう。

まず、重要なのは身欠きニシンの下処理です。米のとぎ汁に半日ほど浸して戻すことで、ニシンが柔らかくなり、臭みが取れてまろやかな風味になります。このひと手間が、にしん漬けの味を格段に向上させると言えるでしょう。次に、キャベツ、大根、にんじんといった野菜を、それぞれ適切な大きさに切ります。

漬け込みの際は、塩、麹、そしてお好みで唐辛子を準備します。漬物樽や大きな容器に、ニシンと野菜、調味料を交互に重ねていきます。この時、空気が入らないようにしっかりと押し込むのがポイントです。重石を乗せて冷暗所に置き、じっくりと発酵を促しましょう。発酵期間は、気温や湿度、お好みの酸味によって調整します。

発酵のコツは、焦らずに待つことです。乳酸菌が活発に働くことで、にしん漬け特有の酸味と深い旨味が生まれます。漬け込みの途中で味見をしながら、自分好みの発酵具合を見つけるのも、手作りの醍醐味と言えるでしょう。また、清潔な環境で作業することも、雑菌の繁殖を防ぎ、美味しいにしん漬けを作る上で非常に大切です。

完成したにしん漬けは、そのままご飯のお供にするのはもちろん、細かく刻んでチャーハンの具にしたり、お茶漬けに加えるなど、様々なアレンジが楽しめます。ぜひ、ご家庭で北海道の伝統の味を再現し、発酵食品の奥深さを体験してみてください。きっと、冬の食卓がより豊かになることでしょう。

5. にしん漬けを長く美味しく:日持ちと保存のポイント

せっかく手作りしたにしん漬けや、お取り寄せした美味しいにしん漬けを、できるだけ長く美味しく楽しみたいと考えるのは当然のことでしょう。にしん漬けは発酵食品であるため、適切な保存方法を知ることが非常に大切です。ここでは、にしん漬けの日持ちと、その美味しさを保つための保存のポイントについて詳しくご紹介します。

まず、市販のにしん漬けの場合、一般的に冷蔵で1〜2週間、冷凍で約1か月が日持ちの目安とされています。ただし、これは製造工程や使用されている添加物の有無によって変動するため、必ず商品の表示を確認することが重要です。例えば、特定の製品では冷凍-18℃で90日、解凍後冷蔵で7日と明記されているケースもあります。

ご家庭で手作りしたにしん漬けも、基本的には冷蔵保存が適しています。密閉できる容器に入れ、冷蔵庫で保管することで、発酵の進み具合を緩やかにし、風味を長持ちさせることができます。ただし、手作りの場合は保存料を使用していないため、市販品よりも早めに食べきることをおすすめします。

もし、すぐに食べきれない場合は、冷凍保存も有効な手段です。小分けにしてラップに包み、さらにフリーザーバッグに入れることで、乾燥や冷凍焼けを防ぐことができます。解凍する際は、冷蔵庫でゆっくりと自然解凍するのが、味や食感を損なわないためのポイントです。急激な温度変化は、品質の劣化につながる可能性があります。

にしん漬けの保存に関して、「濁りがあるが食べられるか」「いつまで保存できるのか」といった疑問が、インターネット上のQ&Aサイトに多く見られます。これは、多くの方が保存方法に関心を持っている証拠でしょう。適切な保存を心がけ、にしん漬けの豊かな味わいを最後までお楽しみください。

6. にしん漬けの栄養価:健康への貢献

にしん漬けは、その美味しさだけでなく、健康面においても注目すべき発酵食品です。特に、主要な原料であるニシンが持つ豊富な栄養素は、私たちの体にとって非常に有益であると言えるでしょう。ここでは、にしん漬けが提供する栄養価について詳しく見ていきます。

日本食品標準成分表2023年によると、原料となるニシン(生)100g当たりには、熱量224kcal、たんぱく質20.9g、脂質16.7g、炭水化物0.2g、食塩相当量0.4gが含まれています。このデータからもわかるように、ニシンは良質なたんぱく質と脂質を豊富に含んでおり、エネルギー源としても優れていることが分かります。

特に、ニシンに含まれる脂質には、DHA(ドコサヘキサエン酸)やEPA(エイコサペンタエン酸)といった、体内で生成できない必須脂肪酸が豊富に含まれています。これらの成分は、健康維持において重要な役割を果たすと考えられています。発酵の過程で、野菜由来のビタミンやミネラルも加わり、にしん漬け全体の栄養価を高めているでしょう。

栄養成分を専門的に掲載するサイトが存在することからも、多くの方が食品の栄養価に関心を持っていることが伺えます。にしん漬けは、ただ美味しいだけでなく、冬場の栄養補給にも貢献する、まさに「食べる健康食」と言えるのではないでしょうか。発酵によって消化吸収が良くなる効果も期待できるため、効率的に栄養を摂取したい方には特におすすめです。

日々の食卓ににしん漬けを取り入れることで、美味しく健康的な食生活を送る一助となるでしょう。ぜひ、栄養豊富なにしん漬けを積極的に召し上がってみてください。

7. お取り寄せで味わうにしん漬け:人気商品と選び方

北海道の冬の味覚であるにしん漬けは、現地を訪れなくても、今や手軽にお取り寄せで楽しむことができます。インターネット通販サイトやふるさと納税のプラットフォームを通じて、全国どこからでも、多様なにしん漬けを選ぶことが可能です。この手軽さが、にしん漬けの購買ニーズを大きく高めていると言えるでしょう。

実際に、大手通販サイトである楽天市場で「ニシン漬け」と検索すると、2025年7月11日時点で201件もの商品が見つかります。この数の多さは、にしん漬けに対する消費者の関心の高さと、それに応える供給側の豊富さを物語っています。また、ふるさと納税サイトにもにしん漬け専用の検索ページが設置されており、地域の特産品としての価値が認められていることが分かります。

数ある商品の中から、自分好みの「にしん漬け」を見つけるのは、まるで宝探しのような楽しさがあるでしょう。選ぶ際のポイントとしては、まず「原料」が挙げられます。北海道産のニシンを使用しているか、また、キャベツや大根などの野菜の産地にも注目すると良いでしょう。次に、「製法」も大切な要素です。昔ながらの伝統的な製法で作られているか、あるいは特定の麹を使っているかなど、商品のこだわりを確認することをおすすめします。

さらに、「味付け」も重要なポイントです。塩分控えめか、麹の甘みが強いか、唐辛子の辛さが際立っているかなど、商品の説明文やレビューを参考に、自分の好みに合うものを選ぶと良いでしょう。贈答用として選ぶ場合は、パッケージのデザインや内容量も考慮に入れると、より喜ばれる一品を見つけられるはずです。

ネット通販やふるさと納税を活用すれば、自宅にいながらにして、北海道各地のにしん漬けを比較検討し、お気に入りの味を見つけることができます。ぜひこの機会に、様々なお取り寄せにしん漬けを試して、北の大地の恵みを存分に味わってみてはいかがでしょうか。

8. おわりに:にしん漬けが伝える北海道の食文化

これまで、にしん漬けの多岐にわたる魅力をご紹介してきました。この発酵食品は、単なる冬の保存食という枠を超え、北海道の豊かな歴史、そして人々の知恵と暮らしが凝縮された、まさに「食の文化遺産」と言えるでしょう。厳しい冬を乗り越えるための知恵から生まれ、地域に根ざした食文化として育まれてきたにしん漬けは、北海道のアイデンティティの一部を形成しています。

ニシン漁の隆盛期に冬の貴重な栄養源として定着し、各家庭で代々受け継がれてきた製法は、現代においても多くの人々に愛され続けています。手作りの温かさや、乳酸発酵によって生まれる奥深い味わいは、私たちに昔ながらの食の豊かさを教えてくれます。また、現代においても、その栄養価の高さや、お取り寄せで手軽に楽しめる利便性から、新たなファンを獲得していることでしょう。

にしん漬けは、北海道の食卓を彩るだけでなく、遠く離れた場所からもその味を求める人々がいるという事実が、その普遍的な魅力を物語っています。ふるさと納税やオンラインショップでの人気は、この伝統食が現代のライフスタイルにも見事に調和している証拠です。私たちは、にしん漬けを通じて、北海道の自然の恵みと、それを大切にしてきた人々の想いを感じ取ることができます。

「発酵の旅人」として、私たちはにしん漬けが持つ歴史的背景、そして現代における価値を再認識することができました。これからも、この素晴らしい食文化が未来へと受け継がれていくことを願ってやみません。ぜひ、一度にしん漬けを味わい、北海道の深い食文化に触れてみてはいかがでしょうか。

発酵食品の持つ力と、地域に根ざした食の物語は、私たちの生活に豊かな彩りを与えてくれます。にしん漬けが伝える北海道の食文化を、これからも大切にしていきましょう。