1. その名も「なまぐさごうこ」──日本海の浜辺で生まれた謎多き発酵漬物への誘い

発酵の旅人の皆さん、こんにちは。日本各地には、まだ私たちの知らない食文化の秘宝が数多く眠っています。今回はその中でも、一度聞いたら忘れられない強烈なインパクトを持つ、新潟県新潟市の角田浜(かくだはま)地区に伝わる郷土料理への旅にご案内します。その不思議な響きに、皆さんの冒険心もきっとくすぐられることでしょう。

その名も「なまぐさごうこ」。初めて耳にする方は、そのあまりにもストレートな名前に驚かれるかもしれません。実はこれ、新潟の方言で「生臭い漬物」をそのまま意味する言葉なのです。しかし、この名は決して単なる悪評ではなく、その唯一無二の個性を実直に表現した愛称とも考えられます。この漬物が放つ独特の香りは、まさに本物の発酵食品であることの力強い証なのです。

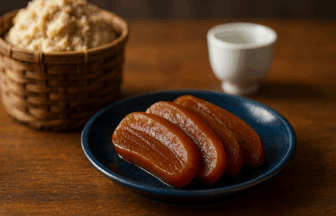

この漬物の正体は、日本海の恵みであるイワシを丸ごと使い、長い時間をかけて骨まで溶けるほどに発酵させて作った「魚醤」のような漬け汁で、大根をじっくりと漬け込んだ特別な「発酵たくあん」です。強烈な香りの奥には、アミノ酸由来の深い旨味と複雑なコクが凝縮されており、一般的な漬物とは一線を画す圧倒的な存在感を放っています。その味わいは、まさに発酵が生み出した食の芸術品と言えるかもしれません。

かつてこの地域では、「なまぐさごうこ」は誰もが日常的に口にできるものではなく、正月などの特別なハレの日にだけ食卓に並ぶ、大変貴重なご馳走でした。地域の歴史と人々の暮らしに深く根付いてきた、まさに食文化の宝物なのです。一体なぜ、このような唯一無二の漬物がこの地で生まれたのでしょうか。さあ、その歴史と製法の秘密を解き明かす旅を、ここから始めていきましょう。

2. イワシ大漁が育んだ江戸の知恵──角田浜に息づく「なまぐさごうこ」誕生秘話

「なまぐさごうこ」の起源をたどる旅は、江戸時代にまで遡ります。舞台となった新潟市の角田浜は、古くから日本海に面した漁業の町。当時の浜辺は、押し寄せるイワシで銀色に輝くほどの、類まれなる大漁にたびたび恵まれていたと伝えられています。この有り余るほどの海の恵みは、地域の人々にとって大きな喜びであったに違いありません。

しかし、この大漁は同時に大きな課題ももたらしました。冷凍技術などない時代、大量のイワシをいかにして長期保存し、食料が乏しくなる厳しい冬を乗り越えるための糧とするか。それは、海と共に生きる人々にとって、まさに死活問題でした。この課題を乗り越えるために生み出された先人たちの知恵の結晶こそが、「なまぐさごうこ」の原型となったのです。

彼らはイワシを塩で漬け込み、時間をかけてじっくりと発酵させる道を選びました。それは単に魚を保存するだけでなく、微生物の力を借りて、魚そのものを旨味豊かな調味料へと昇華させるという、驚くべき発想の転換でした。こうして生まれた発酵の文化は、単なる食料保存技術の枠を超え、角田浜の風土と人々の暮らしに深く根付いていきました。

つまり「なまぐさごうこ」とは、自然の恵みを一滴たりとも無駄にせず、厳しい環境を生き抜くために編み出された、生活の知恵そのものなのです。その一本一本には、角田浜の歴史と、名もなき先人たちの力強い営みの記憶が、深く刻み込まれていると言えるでしょう。この歴史を知ることで、その味わいはより一層、感慨深いものに感じられるはずです。

3. 数年の歳月が生む究極の味。イワシ90匹が溶け込む「しょっからいわし」からの製造工程

「なまぐさごうこ」が食卓に上るまでには、私たちの想像をはるかに超える、気の遠くなるような時間と手間がかけられています。その製造工程は、まさに発酵という名の魔法が、ゆっくりと時間をかけて紡がれる壮大な物語のようです。ここでは、その驚くべき伝統製法を、二つの段階に分けて詳しく見ていきましょう。すべては「しょっからいわし」と呼ばれる、秘伝の魚醤作りから始まります。

第一段階:魚醤の母「しょっからいわし」作り

まず、約90匹もの新鮮なイワシを用意し、そこに一升(約1.8リットル)もの塩を丁寧にまぶし、大きな樽の中へと漬け込んでいきます。ここからが時間との勝負です。この樽を、短いものでも半年、長いものでは3年もの間、静かに寝かせます。この悠久の時の中で、イワシは自己消化酵素と微生物の働きにより、やがて骨まで溶けて液体状の「しょっからいわし(塩辛いわし)」へと姿を変えていくのです。

第二段階:大根への旨味の注入

こうして完成した「しょっからいわし」を煮詰め、秘伝の漬け汁を完成させます。次なる主役は、約60本もの大根です。特に水分が少なく、緻密な肉質を持つ「白首大根」がこの漬物には最適とされています。この大根を、先ほど作った熱い漬け汁の中に一本一本丁寧に漬け込み、さらに1ヶ月から2年、あるいはそれ以上の時間をかけて熟成させるのです。この工程を経て、大根はイワシの旨味を余すところなく吸収し、琥珀色に輝く「なまぐさごうこ」として完成します。

4. “くさい度数★★★★”の奥に広がる旨味の世界──発酵学者も唸る、その香りと味わいの秘密

「なまぐさごうこ」の魅力を語る上で、その独特で強烈な香りは避けて通れません。発酵食品の権威である小泉武夫氏が、その著書の中で「くさい度数★★★★(星4つ)」と評価したという事実は、この漬物の個性を何よりも雄弁に物語っています。しかし、この香りをただ「臭い」の一言で片付けてしまうのは、あまりにも早計と言えるでしょう。この香りの奥には、科学的に裏付けられた、奥深い旨味の世界が広がっているのです。

この特有の香りの正体は、長期間の発酵過程で生まれる様々な成分が複雑に絡み合ったものです。特に注目すべきは、乳酸菌をはじめとする微生物の働きです。彼らはイワシのタンパク質を分解し、グルタミン酸などのアミノ酸を大量に生成します。これこそが、私たちが「旨味」として感じる成分の正体であり、発酵によって魚が持つ潜在的な美味しさが最大限に引き出されている証拠なのです。

さらに驚くべきは、乳酸菌が生み出す酸によって、イワシの硬い骨までがゆっくりと溶かされ、その成分が漬け汁に溶け出している点です。魚一匹丸ごとの栄養と旨味が、骨の髄からエキスとなって大根へと染み込んでいく。こうして魚醤と化したイワシと、それを吸収した大根が一体となることで、他に類を見ない複雑で奥行きのある風味が完成します。強烈な香りは、この究極の旨味にたどり着くための、いわば扉のようなものなのかもしれません。

5. 作り手はわずか数軒。消えゆく食文化の灯火と、メディアが照らす再生への光

江戸時代から数百年もの間、角田浜の地で受け継がれてきた「なまぐさごうこ」。しかし、その貴重な食文化は今、静かな危機に瀕しています。あれほど手間暇のかかる伝統的な製法を、昔ながらに守り続けている作り手は、現在ではわずか数軒のみとなってしまったと報じられています。このままでは、幻の漬物が本当に物語の中だけの存在になってしまうかもしれません。

後継者不足の背景には、いくつかの深刻な問題が考えられます。一つは、主原料であるイワシの不漁です。海の環境変化により、かつてのような大漁は稀となり、原料の確保そのものが困難になっています。また、数年単位の時間を要する製法は、現代のライフスタイルの中では非効率と見なされがちで、家庭内でその技術を継承していくことも容易ではないのでしょう。

しかし、消えゆく文化の灯火に、新たな光が差し込み始めています。その大きなきっかけとなったのが、メディアによる再評価です。特に、2014年と2024年にNHKの番組『小雪と発酵おばあちゃん』で紹介されたことは、大きな反響を呼びました。これまで地域の人々にしか知られていなかった「なまぐさごうこ」の存在が全国に知れ渡り、その文化的価値に改めて注目が集まったのです。

こうしたメディアの力は、作り手の方々にとって大きな励みとなるだけでなく、新たなファンや支援者を生み出す可能性を秘めています。地域のコミュニティにおいても、この文化遺産をどう守り、未来へ繋いでいくかという機運が高まることが期待されます。一筋の光を頼りに、再生への道筋を探る挑戦は、今まさに始まったばかりなのです。

6. おわりに:「なまぐさごうこ」が私たちに問いかけるもの──発酵文化の未来へ

ここまで、新潟県角田浜に伝わる幻の漬物「なまぐさごうこ」を巡る旅にお付き合いいただき、ありがとうございました。そのユニークな名前から、驚きの製法、そして歴史的背景と現代的な課題まで、その多面的な魅力の一端に触れていただけたのではないでしょうか。この漬物は、単なる珍しい郷土料理という言葉だけでは到底語り尽くせない、深い物語を秘めています。

「なまぐさごうこ」は、自然の恵みを敬い、微生物という見えざる隣人と共生し、長い時間をかけて食を創造してきた、日本の発酵文化そのものの縮図と言えるでしょう。現時点では、その詳細な栄養成分などが科学的に分析されたデータはありません。しかし、数字では測れない文化的価値、そして先人たちの知恵と労働が凝縮された歴史的価値は、計り知れないものがあります。

その一方で、作り手の減少という厳しい現実は、私たちに大切な問いを投げかけています。こうした手間暇のかかる、しかしながら豊かで奥深い食文化を、私たちはこの先どのように守り、未来へと受け継いでいけば良いのでしょうか。効率やスピードが優先される現代社会において、失われつつあるものの価値に、私たちはもう一度目を向けるべき時なのかもしれません。

もしあなたが旅先で、あるいは何かの機会に「なまぐさごうこ」に出会うことがあれば、ぜひその香りと味の奥にある、壮大な時間の物語に思いを馳せてみてください。その一口が、日本の豊かな発酵文化の未来を考える、素晴らしいきっかけとなるはずです。あなたの発酵の旅が、さらに実り多いものになることを願っています。