1. 納豆とは? ネバネバが育む、生命の恵みの結晶

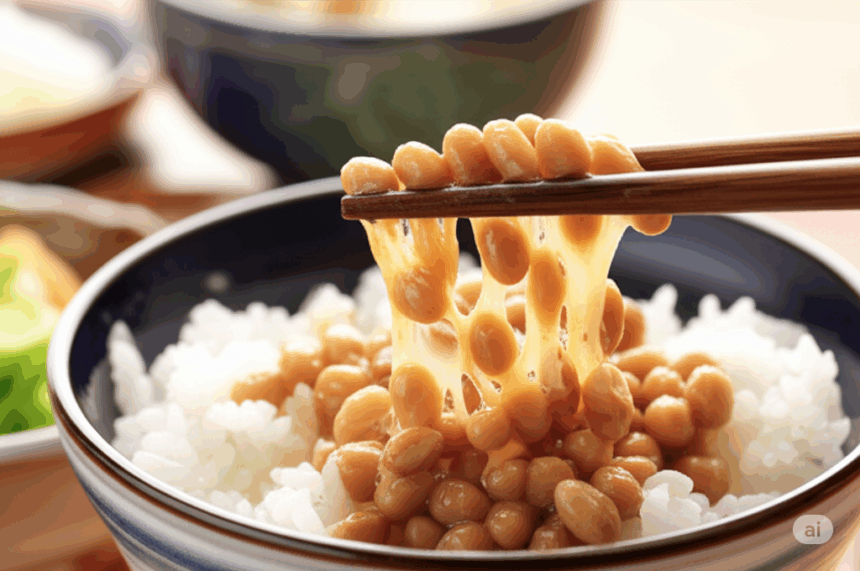

日本の食卓に欠かせない存在、納豆。独特の香りやネバネバとした食感から、好き嫌いが分かれることもありますが、その奥には驚くべき発酵の神秘と、私たちの健康を支える生命の恵みが凝縮されています。今回は、「発酵の旅人」として、この小さな粒に秘められた宇宙を一緒に探訪してみましょう。

納豆は、蒸した大豆を「納豆菌」という微生物で発酵させて作られる、日本の伝統的な発酵食品です。この納豆菌こそが、納豆特有の糸を引く「ネバネバ」の正体であり、納豆の風味や栄養価のほとんどを生み出す、まさに魔法の働き手なのです。納豆菌は大豆のタンパク質を分解し、アミノ酸や様々な酵素を作り出します。

納豆の代名詞とも言えるネバネバは、ポリグルタミン酸と呼ばれる成分で、納豆菌が大豆の栄養を分解する過程で生み出されます。この成分は、あの独特の食感だけでなく、健康面でも注目されています。納豆を混ぜることで粘りが増し、その粘りが強いほど、納豆菌が活発に活動している証拠とも言えるかもしれません。

納豆は、その発酵プロセスを通じて、原料である大豆が持っている栄養素を、私たちの体が吸収しやすい形へと変化させます。例えば、大豆イソフラボンは発酵によって吸収されやすくなり、納豆菌が作り出す納豆キナーゼやビタミンK2など、納豆にしかない、あるいは納豆に特に多く含まれる栄養成分も豊富です。これは、単に大豆を食べるだけでは得られない、発酵の賜物なのです。

また、納豆の魅力は、その独特の香りと風味にもあります。発酵が進むにつれて生まれるアミノ酸や香り成分が複雑に絡み合い、好き嫌いはあれど、一度味わうと忘れられない個性的な風味を醸し出します。この風味は、納豆菌の種類や発酵の条件によっても微妙に変化し、奥深さを感じさせる要素と言えるでしょう。

私たちは普段何気なく食べている納豆ですが、その一粒一粒には、微生物の生命力と、古くから受け継がれてきた発酵の知恵が詰まっています。日本の朝食を彩り、健康を支えてきた納豆は、まさに「生命の恵みの結晶」と呼ぶにふさわしい食品です。この章では、納豆の基本的な姿と、その核となる発酵の神秘に触れてみました。次章では、この小さな粒がどのようにして作られるのか、その「原料と製法」の旅へとご案内します。

2. 大豆が変貌する瞬間! 納豆の「原料と製法」を紐解く発酵プロセス

納豆のあの独特の風味とネバネバは、一体どのようにして生まれるのでしょうか。それは、厳選された大豆が、納豆菌という小さな生命の働きによって劇的に変貌を遂げる、まさに発酵の魔法によってもたらされます。ここでは、納豆が私たちの食卓に届くまでの、緻密で神秘的な「原料と製法」の旅を辿ってみましょう。

納豆の主原料は、もちろん「大豆」です。大豆の品質が、納豆の味と食感を大きく左右するため、納豆職人はまず良質な大豆選びにこだわります。粒の大きさ、皮の厚さ、そして何よりも大豆本来の風味と甘みが重要視されます。選ばれた大豆は、不純物を取り除かれた後、たっぷりの水に浸され、一晩かけてゆっくりと水分を吸収させます。これにより、大豆が柔らかくなり、次の蒸し工程で納豆菌が活動しやすい状態になるのです。

水に浸された大豆は、次に蒸し上げられます。圧力釜などで蒸すことで、大豆はホクホクとした状態になり、納豆菌が繁殖しやすい環境が整います。この蒸し加減が非常に重要で、硬すぎると納豆菌が十分に繁殖せず、柔らかすぎるとベタつきの原因となるため、職人の長年の経験と勘が光る瞬間と言えるでしょう。蒸し上がった大豆からは、香ばしい香りが漂い始めます。

蒸し上がった熱い大豆は、すぐに冷却されます。そして、いよいよ納豆の主役である「納豆菌」が加えられます。この納豆菌の接種は、非常にデリケートな作業です。大豆全体に均一に菌が行き渡るよう、霧状に吹き付けられたり、粉末状の菌が混ぜられたりします。この時、大豆がまだ温かいうちに接種することで、納豆菌が活発に活動を開始しやすい最適な環境が作られるのです。

納豆菌が接種された大豆は、その後、発酵室へと運ばれます。発酵室は、納豆菌が最も活動しやすい約40℃前後の温度と、適度な湿度に保たれています。ここで、約16時間から24時間という長い時間をかけて、大豆はゆっくりと発酵していきます。この間、納豆菌は大豆のタンパク質を分解し、ネバネバ成分であるポリグルタミン酸や、うまみ成分であるアミノ酸、そして様々な栄養素を生み出していくのです。

発酵のピークを迎えた納豆は、次に「熟成」の工程へと進みます。冷蔵庫などの低温環境に移されることで、納豆菌の活動は緩やかになり、納豆全体の味や香りがさらに深まります。この熟成期間を経ることで、納豆独特のコクやうまみが増し、より複雑で奥深い風味が完成するのです。まさに、時間こそが納豆の美味しさを引き出す最後の魔法だと言えるでしょう。

このように、納豆は、厳選された大豆を原料に、蒸し、菌の接種、発酵、熟成という複数の工程を経て、ようやく私たちの知るあの納豆へと姿を変えます。一つ一つの工程に職人の meticulous な配慮と、発酵という自然の力が凝縮されており、その奥深さに触れることは、日本の食文化の根底にある智慧を学ぶ旅でもあります。この小さな粒に、これほどまでの物語が秘められていることに、きっと驚かれたのではないでしょうか。

3. 遠い昔から現代へ。納豆が紡ぐ、驚きの「歴史」と多様な文化

日本の食卓に深く根ざし、私たちの生活に溶け込んでいる納豆ですが、そのルーツは一体どこにあるのでしょうか。納豆がどのようにして生まれ、長い歴史の中でどのように形を変え、そして地域ごとに多様な文化を育んできたのか、その「歴史」の扉を開いて、時を超えた納豆の旅を紐解いてみましょう。

納豆の起源については諸説ありますが、最も有力なものの一つに、平安時代末期から鎌倉時代にかけて、武士が馬のエサとして大豆を煮ていた際、偶然藁(わら)に付着していた納豆菌によって発酵したという説があります。当時、藁は大豆の保存や運搬によく使われていたため、自然発生的に納豆が生まれたというのは非常に理にかなっていると考えられます。

この偶然の発見が、日本の食文化に革命をもたらす最初の第一歩だったと言えるでしょう。

やがて納豆は、寺院の厨房で精進料理として用いられるようになります。僧侶たちが大豆を煮て、保存食として利用していた際に、やはり発酵の現象が起こり、現在の納豆に近い形が発展したと考えられています。「納豆」という名前の由来も、「納所(寺院の台所)」で作られた豆、という説が有力です。この時代に、納豆は単なる保存食から、栄養価の高い食品として認識され始めたのかもしれません。

江戸時代に入ると、納豆は庶民の間にも広く普及していきます。特に冬の寒い時期には、貴重な栄養源として重宝されました。江戸の街では、早朝に「納豆売り」の声が響き渡り、人々の生活に欠かせない存在となっていたそうです。この頃には、現在のような糸を引く「糸引き納豆」が主流になっていたと考えられています。各地で納豆の生産が盛んになり、地域ごとの食文化に合わせた様々な食べ方が考案されていきました。

明治時代以降、近代化が進む中で、納豆の製造方法も変化していきました。藁苞(わらづと)に詰めて発酵させる伝統的な方法に加え、工場での大量生産が可能になり、全国的に手軽に入手できるようになります。衛生管理も徹底され、より安全で安定した品質の納豆が提供されるようになりました。スーパーマーケットで当たり前に納豆が買える現代の光景は、先人たちの知恵と努力の結晶だと言えるでしょう。

しかし、現代においても、納豆の文化は地域によって多様な顔を見せています。例えば、茨城県の「水戸納豆」は全国的に有名ですが、北海道には「大粒納豆」が、東北には「ひきわり納豆」が古くから親しまれています。また、熊本には「塩納豆」と呼ばれる塩辛い納豆が存在するなど、それぞれの風土や食習慣に合わせて独自の納豆文化が育まれてきました。この多様性こそが、納豆という食品の奥深さであり、日本の豊かな発酵文化を象徴していると言えるでしょう。

納豆の歴史は、まさに日本の食の歴史そのものです。偶然の発見から始まり、仏教文化、そして庶民の生活に深く根ざし、時代とともに進化してきました。この小さな粒が、これほどまでに多くの物語を紡いできたことに、驚きと感動を覚えるのではないでしょうか。納豆は、これからも日本の食文化を語る上で欠かせない存在として、未来へと受け継がれていくことでしょう。

4. 体の中から美しく! 納豆の「健康効果」と栄養の宝庫

納豆が私たちの健康に良いと漠然と感じていても、具体的にどのような効果があるのか、ご存知ない方もいらっしゃるかもしれませんね。納豆は、まさに「栄養の宝庫」であり、その発酵の力によって、私たちの体を内側から美しく、健やかに保つ手助けをしてくれるのです。ここでは、納豆が持つ驚くべき「健康効果」を深掘りしていきましょう。

納豆の健康効果の筆頭に挙げられるのが、「納豆キナーゼ」です。これは納豆菌だけが作り出す酵素で、血液をサラサラにする効果が期待されています。血栓を溶かす作用があると言われており、循環器系の健康維持に貢献する可能性が考えられます。特に、就寝前に納豆を食べる「夜納豆」は、睡眠中に血栓ができやすい時間帯に、納豆キナーゼが効果的に働くとして注目されています。

また、納豆は「骨の健康」にも深く関わっています。豊富に含まれる「ビタミンK2」は、骨の形成を促進し、カルシウムが骨に定着するのを助ける働きがあると言われています。特に、骨粗しょう症が気になる方や、成長期のお子様にとっても、納豆は非常に優れた食品と言えるでしょう。納豆菌が作り出すビタミンK2は、他の食品にはあまり含まれていない貴重な成分なのです。

腸内環境の改善も、納豆の大きな健康効果の一つです。納豆菌は、生きて腸まで届きやすい強い菌であり、腸内で善玉菌の働きを助け、悪玉菌の増殖を抑えることで、腸内フローラのバランスを整えると考えられます。これにより、便秘の解消だけでなく、免疫力の向上や美肌効果にもつながるかもしれません。まさに、腸活にぴったりの食品と言えるでしょう。

さらに、納豆は「食物繊維」も豊富に含んでいます。水溶性食物繊維と不溶性食物繊維の両方がバランス良く含まれており、これらが腸の動きを活発にし、排便をスムーズにする働きをします。また、血糖値の急上昇を抑える効果も期待できるため、糖尿病予防にも役立つ可能性があるでしょう。

他にも、大豆由来の「イソフラボン」は女性ホルモンと似た働きをすると言われており、更年期症状の緩和や骨粗しょう症予防に貢献する可能性が考えられます。また、タンパク質も豊富で、必須アミノ酸をバランス良く含んでいるため、植物性タンパク源としても非常に優れています。納豆は、まさに私たちの体を内側から強くし、美しさを育む「天然のサプリメント」のような存在と言えるのではないでしょうか。

納豆が持つこれらの健康効果は、日々の食生活に手軽に取り入れられるのが魅力です。たった一パックの納豆が、これほど多くの恩恵を私たちにもたらしてくれることに、改めて感動を覚えることでしょう。このネバネバの奥に秘められた宇宙を、ぜひあなたの健康と美容に役立ててみてください。

5. 納豆マスターへの道! 種類別「納豆の選び方」と食べ比べの愉しみ

スーパーの納豆売り場に並ぶ多種多様な納豆を見て、「一体どれを選べば良いのだろう?」と迷った経験はありませんか? 納豆には、粒の大きさや挽き方、そして使用する大豆の種類によって、様々な個性があります。ここでは、あなたを「納豆マスター」へと誘うべく、種類別の選び方と、奥深い食べ比べの愉しみ方をご紹介しましょう。

納豆の種類の基本は、その「粒の大きさ」にあります。最も一般的なのが、小粒や極小粒納豆です。これらは、大豆が小さいため納豆菌が全体に均一に作用しやすく、ネバネバ感が強く、ご飯との絡みが良いのが特徴です。初めて納豆を食べる方や、毎日手軽に楽しみたい方におすすめと言えるでしょう。

一方、大粒納豆は、一粒一粒が大豆本来の風味を強く感じさせてくれるのが魅力です。食べ応えがあり、大豆のほっくりとした食感をしっかり楽しみたい方にぴったりです。噛むほどに大豆の甘みと旨みが広がり、納豆好きにはたまらない一品かもしれません。煮豆のような感覚で、おかずの一品としても活躍するでしょう。

そして、ユニークな存在が「ひきわり納豆」です。ひきわり納豆は、大豆を一度砕いてから発酵させています。そのため、皮がなく、非常に柔らかいのが特徴です。消化しやすく、お子様やご年配の方にもおすすめです。また、タレや薬味との絡みが非常に良く、納豆巻きやチャーハンなど、料理の材料としても重宝されます。独特のなめらかな舌触りが、ひきわり納豆の醍醐味と言えるでしょう。

さらに、近年では、黒豆納豆や青大豆納豆など、使用する大豆の種類にこだわった納豆も登場しています。黒豆納豆は、一般の大豆納豆に比べてポリフェノールが豊富で、よりコクのある味わいが特徴です。青大豆納豆は、淡い緑色が美しく、大豆本来の甘みが強い傾向にあります。これらは、通常の納豆とは一味違った風味を楽しみたい時に試してみてはいかがでしょうか。

納豆の選び方は、単に種類を選ぶだけでなく、「食べ比べ」をすることで、その奥深さに気づかされます。同じ小粒納豆でも、メーカーや産地によって、風味やネバネバの強さ、香りの立ち方が驚くほど異なります。いくつかの納豆を同時に用意し、タレや薬味を変えながら食べ比べてみるのは、まるでワインのテイスティングのような感覚かもしれません。

あなたにとっての最高の納豆を見つける旅は、尽きることがないでしょう。粒の大きさ、大豆の種類、そしてメーカーごとのこだわり。それぞれの個性を知り、日々の食卓に彩りを加える「納豆マスター」への道を楽しんでみてください。きっと、納豆の新たな魅力と出会えるはずです。

6. 納豆は最強の万能食材! 「絶品アレンジレシピ」と意外な組み合わせの発見

日本の朝食の定番として親しまれている納豆ですが、実はそのネバネバと独特の風味は、和食にとどまらない無限の可能性を秘めています。単なるご飯のお供としてだけでなく、様々な料理のアクセントや主役として活躍してくれる、まさに「最強の万能食材」なのです。ここでは、あなたの食卓を豊かにする「絶品アレンジレシピ」と、意外な組み合わせの発見をご提案しましょう。

まず、手軽に試せるのが「納豆パスタ」です。茹でたパスタに、納豆、めんつゆ、オリーブオイル、そして刻んだ大葉やネギを混ぜるだけで、驚くほど美味しい和風パスタが完成します。さらに、卵黄やバター、粉チーズを加えると、より濃厚でクリーミーな味わいになり、納豆の風味が苦手な方でも食べやすくなるかもしれません。ネバネバがパスタによく絡み、満足感のある一皿になります。

ご飯が進むアレンジとしては、「納豆チャーハン」もおすすめです。具材と一緒に納豆を炒めることで、香ばしさが加わり、納豆の匂いが和らぐ効果も期待できます。醤油ベースの味付けに、ごま油やニンニクの香りを加えると、食欲をそそる一品に仕上がります。ネバネバが米粒をコーティングし、パラパラとした食感になるのも魅力の一つです。

意外な組み合わせとして注目したいのが、「納豆オムレツ」や「納豆トースト」です。オムレツの具材として納豆を加えれば、ふわふわの卵と納豆の食感が楽しめます。チーズをプラスすると、さらにマイルドな味わいになり、お子様にも喜ばれるでしょう。また、焼いたトーストに納豆とチーズを乗せて焼く「納豆チーズトースト」は、忙しい朝にもぴったりで、香ばしさととろけるチーズの組み合わせが新鮮な発見となるはずです。

汁物に納豆を加えるのも、手軽なアレンジ方法です。「納豆味噌汁」は、味噌の風味と納豆の旨みが相まって、深みのある味わいになります。また、豚汁やけんちん汁など、具沢山の汁物に加えると、栄養価もアップし、体が温まる一品となるでしょう。スープカレーやラーメンにトッピングするのも、意外な美味しさとの出会いかもしれません。

さらに、納豆はディップやサラダの具材としても活躍します。アボカドと納豆を混ぜてワサビ醤油で味付けすれば、ヘルシーなディップに。また、細かく刻んだ納豆をサラダのトッピングにすることで、食感と栄養、そして和の風味がプラスされます。ドレッシングに混ぜて使うのも、斬新なアイデアと言えるでしょう。

納豆の魅力を最大限に引き出すためには、既存の概念にとらわれず、様々な食材との組み合わせを試してみることが重要です。このネバネバの万能食材が、あなたの食卓に新しい発見と喜びをもたらしてくれることでしょう。ぜひ、今日からあなただけの「納豆絶品アレンジ」を見つける旅に出てみてはいかがでしょうか。

7. これで苦手も克服! 納豆に関する「Q&A」と実用アドバイス

納豆の奥深さに触れる旅を進める中で、きっと様々な疑問が湧いてきたのではないでしょうか。あるいは、これまで納豆が少し苦手だった方も、その魅力に気づき始めているかもしれませんね。ここでは、納豆に関するよくある疑問をQ&A形式で解説し、さらに美味しく、そして賢く納豆を食生活に取り入れるための「実用アドバイス」をお届けします。あなたの納豆ライフが、もっと豊かになるヒントがきっと見つかるはずです。

Q1. 納豆のネバネバの正体は何ですか?

A. 納豆のネバネバは、「ポリグルタミン酸」という成分が主な正体です。これは、納豆菌が大豆のタンパク質を分解する過程で作り出すアミノ酸の一種で、強い粘り気を持っています。ポリグルタミン酸は、私たちの健康にも良い影響を与えるとされており、納豆の栄養価を高める重要な役割を担っています。このネバネバこそが、納豆の健康パワーの源なのです。

Q2. 納豆はどのように混ぜるのが一番美味しいですか?(混ぜ方による味の変化)

A. 納豆の混ぜ方には、実は奥深いこだわりがあります。一般的には、最初はタレを入れずにしっかり混ぜ、空気を含ませるように約50回から100回程度混ぜると、ネバネバが増して大豆のうまみが引き立つと言われています。その後、添付のタレや醤油などを加えてさらに混ぜると、味が均一に馴染みます。混ぜる回数やタイミングで、納豆の風味や食感が変わるため、ぜひ自分好みの混ぜ方を見つけてみてください。

Q3. 納豆の匂いが苦手です。どうすれば食べやすくなりますか?

A. 納豆の独特の匂いが苦手な方もいらっしゃるかもしれませんね。そんな方には、薬味を工夫することをお勧めします。刻んだネギや大葉、ミョウガ、生姜、七味唐辛子などは、納豆の匂いを和らげ、風味を豊かにしてくれます。また、加熱調理することで匂いが軽減されるため、納豆チャーハンや味噌汁の具材として使うのも良い方法です。ポン酢やごま油、ラー油などを加えて、味の方向性を変えてみるのも効果的でしょう。

Q4. 納豆を食べるタイミングはありますか?(夜納豆のメリットなど)

A. 納豆はいつ食べても良い食品ですが、特定の効果を期待するなら「夜納豆」がおすすめです。納豆に含まれる納豆キナーゼは、食後約4時間から8時間で血栓溶解作用のピークを迎えると言われています。そのため、就寝前に食べることで、睡眠中に血栓ができやすい時間帯に納豆キナーゼが働き、血液をサラサラにする効果が期待できると考えられます。ただし、これはあくまで可能性であり、個人差があることをご理解ください。

Q5. 納豆の保存方法と、賞味期限が切れても食べられますか?

A. 納豆は冷蔵庫で保存するのが基本です。購入後は、できるだけ早く冷蔵庫に入れ、パッケージに記載されている賞味期限内に召し上がるようにしてください。納豆菌は低温でも活動するため、賞味期限が切れてもすぐに食べられなくなるわけではありませんが、風味や品質が落ちる可能性があります。もし、強いアンモニア臭がしたり、粘り気が異常に強くなったり、変色している場合は、傷んでいる可能性があるので食べるのは避けるべきでしょう。美味しく安全に楽しむためにも、賞味期限を目安にすることをお勧めします。

8. 納豆の未来へ。発酵の知恵が拓く、次世代の食

日本の伝統食として、長きにわたり私たちの健康を支えてきた納豆ですが、その役割は過去に留まらず、未来の食卓、ひいては地球全体の食糧問題をも解決する可能性を秘めています。ここでは、納豆が持つ計り知れないポテンシャルと、発酵の知恵が拓く「次世代の食」について、少し先の未来を見つめながら語り合いましょう。

納豆は、高タンパク質で低脂肪、そして豊富な栄養素を含む、非常に効率の良い食品です。持続可能な社会が求められる現代において、肉類に代わる植物性タンパク源として、その価値はますます高まっています。大豆は比較的少ない資源で栽培が可能であり、納豆菌による発酵プロセスも、環境負荷の低い生産方法と言えるでしょう。納豆は、地球にも体にも優しい、まさに理想的なサステナブルフードなのです。

近年では、海外での納豆の評価も高まっています。「スーパーフード」として、その健康効果が注目され、海外のベジタリアンやビーガンの方々にも広がりを見せています。欧米の健康志向の高いスーパーマーケットで納豆が置かれていたり、納豆を使った新しい料理が考案されたりするなど、世界中で納豆が「新たな食文化」として受け入れられつつあるのは、喜ばしいことです。日本の発酵文化が、地球規模で広がっていく光景は、まさに感動的だと言えるでしょう。

また、納豆菌の持つ可能性は、食の分野にとどまりません。納豆菌が作り出す酵素や機能性成分は、医薬品や化粧品、農業分野など、様々な産業での応用が研究されています。例えば、納豆菌を活用した土壌改良や、廃棄物処理など、環境問題への貢献も期待されています。納豆という一つの食品が、これほど多岐にわたる可能性を秘めていることに、改めて驚かされますね。

さらに、新しい納豆製品の開発も進んでいます。匂いを抑えた納豆、フレーバー付きの納豆、フリーズドライ納豆、納豆菌を使った発酵食品など、多様なニーズに応えるべく、研究開発が活発に行われています。納豆が持つ健康効果や栄養価はそのままに、より多くの方に親しまれるような工夫が凝らされているのです。これにより、これまで納豆が苦手だった方にも、新たな出会いの機会が生まれるかもしれません。

このように、納豆は単なる日本の伝統食というだけでなく、持続可能な社会、そして健康寿命の延伸に貢献する、未来志向の食品として進化を続けています。発酵という古くからの知恵が、現代の課題を解決し、次世代の食を拓く鍵となることでしょう。このネバネバの粒が、これからも世界中で愛され、多くの人々の暮らしを豊かにしていく姿を想像すると、胸が高鳴りますね。納豆が誘う、発酵の奥深い旅は、まだまだ続いていくのです。