- 1. 序章:黒い宝石、碁石茶とは?日本唯一の「後発酵茶」への誘い

- 2. 歴史:400年の時を超えて。土佐の山里に息づく碁石茶の物語

- 3. 製法:カビと乳酸菌の二重奏。唯一無二の風味を生む「二段階発酵」の秘密

- 4. 風味:酸っぱくて、奥深い。常識を覆す碁石茶の香りと味わいの世界

- 5. 比較:植物性乳酸菌はプーアル茶の23倍以上!データで見る碁石茶の実力

- 6. 健康:飲む、発酵パワー。研究が解き明かす碁石茶の可能性

- 7. 実践:碁石茶なんでもQ&A。美味しい淹れ方から保存方法まで

- 8. 食文化:お茶粥から現代レシピまで。碁石茶を「食べる」という新体験

- 9. 探訪:天空の茶畑へ。碁石茶のふるさと、高知・大豊町を旅する

- 10. おわりに:未来へつなぐ、発酵のバトン

1. 序章:黒い宝石、碁石茶とは?日本唯一の「後発酵茶」への誘い

発酵の世界を巡る旅へ、ようこそ。この広大な食文化の地図には、まだ光の当たらない未知の領域が数多く存在します。今回は、四国のほぼ中央、高知県の険しい山々に抱かれるようにして、400年以上の長きにわたり受け継がれてきた一つの宝物、「碁石茶(ごいしちゃ)」を巡る旅へと皆様をご案内いたしましょう。

その名は、まるで黒い宝石を思わせる独特の見た目に由来します。しかし、碁石茶が真に特別なのは、日本で唯一、カビと乳酸菌という二つの微生物の力を借りて作られる「後発酵茶(こうはっこうちゃ)」であるという点にあります。これは、茶葉が持つ酵素による発酵(酸化)で作られる緑茶や紅茶とは一線を画す、微生物発酵の世界の住人なのです。

私たちの知るお茶の常識を心地よく裏切る、清々しい酸味と芳醇な香り。その個性的な風味は、まさに発酵が生み出した芸術品と言えるかもしれません。このユニークな発酵茶は、一度は生産者がわずか一軒にまで減少し、「幻のお茶」とまで呼ばれたほどの危機を乗り越え、今なおその伝統の灯を静かに燃やし続けています。

なぜ、このような特異な製法がこの地で生まれ、受け継がれてきたのでしょうか。その黒い一粒には、一体どのような歴史と微生物たちのドラマが秘められているのでしょう。この記事では、碁石茶が歩んだ悠久の物語、唯一無二の製法、そして私たちの暮らしにもたらす滋味深い恵みまで、その魅力のすべてを紐解いていきます。

さあ、知的好奇心の羅針盤を手に、発酵の謎に満ちた碁石茶の世界へ、旅立ちの準備を整えてください。きっとあなたの「発酵旅」に、忘れられない一ページを加えてくれるはずです。

2. 歴史:400年の時を超えて。土佐の山里に息づく碁石茶の物語

碁石茶を語る上で、その舞台となる高知県長岡郡大豊町を抜きにはできません。四国山地の険しい山懐、標高450メートルほどの天空の里で、この稀有な発酵茶は400年以上の長きにわたり、人々の手で大切に育まれてきました。その歴史は、まさに土佐の風土と先人たちの知恵が織りなす壮大な物語と言えるでしょう。

その名の由来は、最終工程で黒く四角い茶葉をござの上に並べて干す様子が、まるで囲碁の石を並べたように見えることから名付けられたと伝えられています。生活の中から生まれた素朴で美しい名前ですが、その裏には厳しい自然環境を生き抜くための知恵と、発酵という目に見えない生命活動への深い理解が隠されているのかもしれません。

この伝統的な製造技術は、その文化的価値の高さから、2018年に「土佐の山間部の発酵茶の製造技術」として、国の「記録作成等の措置を講ずべき無形の民俗文化財」に選択されました。これは、碁石茶が単なる飲み物ではなく、この地域の人々の暮らしや歴史と分かちがたく結びついた、守り伝えるべき文化遺産であることを国が認めた証です。

長い歴史の中では、存続の危機にも瀕しました。しかし、その度に人々は手を取り合い、この発酵文化の灯を守り抜いてきたのです。私たちが今、この貴重な碁石茶を手にすることができるのは、名もなき多くの作り手たちが、ひたむきにその製法と魂を受け継いできたからに他なりません。一杯の碁石茶は、時を超えて私たちに語りかける、歴史のメッセンジャーなのです。

3. 製法:カビと乳酸菌の二重奏。唯一無二の風味を生む「二段階発酵」の秘密

碁石茶の心臓部とも言えるのが、世界的に見ても極めて珍しい「二段階発酵」という製造工程です。これは、二種類の微生物がまるでリレーのバトンを渡すかのように、それぞれの役割を全うすることで初めて完成する、まさに自然界の神秘が凝縮されたプロセス。この複雑で緻密な発酵の旅を、少し詳しく覗いてみましょう。

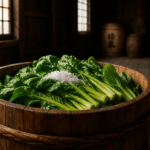

第一の走者は、空気中に存在する「好気性カビ」です。まず、夏に収穫した茶葉を丁寧に蒸し上げ、麹菌(こうじきん)が繁殖しやすいように「室(むろ)」と呼ばれる発酵室で積み重ねます。すると、約一週間かけて茶葉は白いカビに覆われていきます。この工程が、茶葉の成分を分解し、次の発酵段階への下準備を整える重要な役割を担っているのです。

そして、バトンを受け取る第二の走者が、空気を嫌う「嫌気性の乳酸菌」です。カビ付けを終えた茶葉を大きな木桶に隙間なく詰め込み、重石をして漬け込みます。すると、環境は酸素のない状態となり、今度は乳酸菌が主役の舞台へと変わります。約二週間、木桶の中で静かに、しかし力強く発酵が進み、碁石茶ならではの爽やかな酸味と深い香りが生まれてくるのです。

この「カビ付け(好気発酵)」と「漬け込み(嫌気発酵)」という二重の発酵を経ることで、単なる茶葉は唯一無二の碁石茶へと生まれ変わります。それはまるで、異なる楽器がそれぞれの音色を奏で、やがて一つの壮大な交響曲を完成させるかのようです。この微生物たちの見事な連携プレーこそが、碁石茶の奥深い味わいの秘密に他なりません。

4. 風味:酸っぱくて、奥深い。常識を覆す碁石茶の香りと味わいの世界

「お茶が、酸っぱい」。そう聞くと、多くの方は少し不思議な顔をされるかもしれません。しかし、碁石茶の魅力を語る上で、この「酸味」こそが最も重要なキーワードとなります。それは、決して腐敗したような不快な酸っぱさではなく、上質なヨーグルトや丁寧に作られた漬物にも通じる、乳酸発酵由来の清々しく、体に染み渡るような心地よい酸味なのです。

湯を注ぐと立ち上るのは、甘酸っぱく、どこか果実を思わせるような芳醇な香り。一口含めば、まず柔らかな酸味が舌の上に広がり、その奥から茶葉本来のほのかな甘みと、発酵食品特有の複雑で深いコクがじんわりと顔を覗かせます。後味は驚くほどすっきりとしており、特に脂っこい食事と合わせた際には、口の中を爽やかにリセットしてくれることでしょう。

この独特の風味は、まさに前章で触れた「二段階発酵」の賜物です。第一段階のカビによる発酵が茶葉の成分を分解して基礎を作り、第二段階の乳酸菌による発酵が、その特徴的な酸味と香りを決定づけます。一般的な緑茶や紅茶が持つ渋み成分(カテキン)も、この発酵プロセスによってまろやかになり、非常に飲みやすい口当たりへと変化します。

碁石茶は、私たち日本人が持つ「お茶」という概念の枠を、軽やかに飛び越えてしまう存在かもしれません。それは、ただ喉の渇きを潤すためだけの飲み物ではなく、発酵という生命活動そのものを味わう体験と言えるでしょう。初めての一杯は、きっとあなたの味覚に新しい扉を開いてくれる、刺激的で忘れられない出会いとなるはずです。

5. 比較:植物性乳酸菌はプーアル茶の23倍以上!データで見る碁石茶の実力

碁石茶と同じ「後発酵茶」のカテゴリーには、世界的に有名な中国の「プーアル茶」があります。どちらも微生物の力によって熟成されるという共通点を持ちますが、その個性の違いはどこにあるのでしょうか。その秘密を解き明かす鍵の一つが、含まれる「植物性乳酸菌」の量にあります。驚くべきことに、近年の研究がその圧倒的な差を明らかにしました。

この分野の研究をリードする東京農業大学の岡田早苗名誉教授らの調査によると、碁石茶には、なんとプーアル茶の23倍以上もの植物性乳酸菌が含まれていることが実証されたのです。この数値は、碁石茶がいかに乳酸菌による発酵を色濃く受けているかを示す、客観的な証拠と言えるでしょう。この豊富な乳酸菌こそが、碁石茶の個性的な風味と健康への可能性を支える源泉なのです。

プーアル茶が主に麹菌(コウジカビ)による発酵が主体であるのに対し、碁石茶はカビによる発酵の後に、乳酸菌による発酵が続くという「二段階発酵」を経ます。この製法の違いが、含まれる微生物の種類と数に決定的な差を生み出していると考えられます。日本の高温多湿な気候と、伝統的な木桶を使った製法が、乳酸菌にとって理想的な環境を提供しているのかもしれません。

もちろん、どちらが優れているという話ではありません。プーアル茶にはその熟成された土のような独特の風味と長い歴史があり、世界中に愛好家がいます。ただ、もしあなたが「植物性乳酸菌」というキーワードに興味を持ち、発酵食品の多様な世界を探求しているのであれば、この日本生まれの後発酵茶、碁石茶は間違いなく注目に値する存在です。データは、そのユニークな立ち位置を雄弁に物語っています。

6. 健康:飲む、発酵パワー。研究が解き明かす碁石茶の可能性

古くから山里の暮らしを支える常備茶として飲まれてきた碁石茶。その背景には、単なる嗜好品としてだけでなく、日々の健康を維持するための民間伝承的な知恵があったのかもしれません。近年、その経験則が科学の光によって少しずつ解明されつつあります。特に、豊富な乳酸菌や発酵過程で生まれる成分が持つ機能性には、大きな期待が寄せられています。

この分野の研究を牽引する高知大学医学部などで行われた動物実験や臨床試験では、碁石茶の飲用によっていくつかの興味深い可能性が報告されています。例えば、血液中のLDL(悪玉)コレステロール値を低下させる働きや、体の様々な不調の原因となるとされる活性酸素の働きを抑える「抗酸化活性」が確認されているのです。※これらの研究は限定的な条件下での結果であり、全ての人に同様の効果を保証するものではありません。

また、動脈硬化の抑制につながる可能性も示唆されており、生活習慣が気になる現代人にとって、非常に魅力的な研究結果と言えるでしょう。これらの働きは、碁石茶に含まれる植物性乳酸菌そのものの力に加え、発酵の過程で茶葉のポリフェノールなどが変化して生まれる、新たな機能性成分による相乗効果も考えられます。まさに、微生物と茶葉が織りなす発酵パワーの結晶です。

もちろん、碁石茶は薬ではなく、あくまで食品です。一杯飲んだからといって、すぐに何かが劇的に変わるわけではありません。しかし、日々の暮らしの中に、この「飲む発酵食品」という選択肢を加えてみるのはいかがでしょうか。自然の恵みと微生物の働きに感謝しながら、美味しく体をいたわる。そんな健やかな習慣が、未来の自分への素晴らしい贈り物になるかもしれません。

7. 実践:碁石茶なんでもQ&A。美味しい淹れ方から保存方法まで

碁石茶の魅力に触れ、いざ試してみたいと思った時、いくつかの素朴な疑問が浮かぶかもしれません。ここでは、皆様の「発酵旅」がより豊かなものになるよう、碁石茶を暮らしの中で楽しむための具体的なヒントをQ&A形式でご紹介します。このユニークな発酵茶と、もっと気軽に、もっと深く付き合うための羅針盤としてご活用ください。

Q1. どうやって淹れるのが一番美味しいですか?

A1. 伝統的で、最も碁石茶本来の風味を引き出せるのは、やかんで煮出す方法です。1〜2リットルの水に対して碁石茶を1個(約3〜4g)入れ、火にかけます。沸騰したら弱火にし、5分から10分ほどコトコトと煮出してください。煮出す時間はお好みで調整を。長く煮出すほど、酸味とコクが深まります。もちろん、急須でも手軽に楽しめます。その場合は、大きめの急須に碁石茶を入れ、たっぷりの熱湯を注いで5分以上、じっくりと蒸らすのがおすすめです。

Q2. カフェインは含まれていますか?

A2. 原料は緑茶と同じチャノキの葉ですので、カフェインはゼロではありません。しかし、二段階にわたる長期間の発酵プロセスを経ることで、カフェインの量は大きく減少すると言われています。そのため、一般的な緑茶やコーヒーと比較すると、体への作用は穏やかであると考えられます。お子様やカフェインが気になる方でも、比較的安心して楽しめるお茶と言えるでしょう。就寝前の一杯としてもおすすめです。

Q3. どのように保存すれば良いですか?

A3. 碁石茶は、製造の最終工程で天日干しされ、完全に乾燥しています。そのため、適切に保存すれば長期保存が可能です。大切なのは、湿気を避けること。高温多湿、そして品質を損なう直射日光を避け、密閉できる容器に入れて常温で保管してください。まるで時が止まったかのように、その品質を長く保つことができるのも、この発酵茶の優れた特徴の一つです。

8. 食文化:お茶粥から現代レシピまで。碁石茶を「食べる」という新体験

碁石茶の旅は、飲むだけに留まりません。そのユニークな酸味と深いコクは、古くから「食べる」という形でも人々の暮らしに寄り添ってきました。ここでは、伝統的な食文化から、現代の食卓で楽しめる新たな可能性まで、碁石茶を味わい尽くすためのヒントをご紹介します。発酵の恵みを、五感のすべてで受け取ってみてはいかがでしょうか。

碁石茶を食べる文化として最も象徴的なのが、瀬戸内海に浮かぶ香川県三豊市の志々島に伝わる「島の茶粥」です。これは、碁石茶を煮出した汁で米を炊き上げた素朴なお粥のこと。かつて、このお茶が四国山地から海を渡り、島の人々の健康を支える大切な食料として根付いた歴史を物語っています。お茶の爽やかな酸味が米の自然な甘みを引き立て、食欲がない時でもさらさらと食べられる、滋味深い一品です。

ご家庭でも、この「食べる碁石茶」は気軽に実践できます。まず、煮出した後の茶殻。これを捨ててしまうのは非常にもったいないことです。細かく刻んで、そのままご飯に混ぜ込んだり、お茶漬けの具材にしたり。あるいは、醤油やみりんで甘辛く煮詰めれば、立派な佃煮にもなります。発酵によって柔らかくなった茶葉は、食物繊維も豊富に含んでいます。

さらに、その酸味を調味料として活用するのも面白い試みです。例えば、豚の角煮や鶏肉の煮込み料理に、煮汁ごと加えるとしつこさが和らぎ、肉が柔らかくなる効果も期待できます。また、ピクルス液やドレッシングのベースとして使えば、お酢とは一味違った、まろやかで複雑な風味をプラスすることができるでしょう。碁石茶は、あなたのキッチンに新しい創造性をもたらす、秘密の食材にもなり得るのです。

9. 探訪:天空の茶畑へ。碁石茶のふるさと、高知・大豊町を旅する

碁石茶の物語を深く知れば知るほど、その故郷である高知県大豊町への想いが募るのではないでしょうか。四国山地の懐、標高約450メートルに広がるこの町は、まさに「天空の茶畑」と呼ぶにふさわしい場所。急峻な斜面に茶畑が広がり、雲海が眼下に広がることもあるという幻想的な風景の中で、この稀有な発酵茶は育まれています。

この地を訪れることは、単なる観光とは一線を画す、「発酵旅」という特別な体験になるはずです。特に、茶摘みが行われる初夏、6月から7月にかけては、町の生命力が最も輝く季節。緑鮮やかな茶畑と、そこで働く人々の姿は、私たちの心に深く刻まれることでしょう。しかし、この穏やかな風景の裏には、伝統存続をかけたドラマチックな物語がありました。

1980年代、後継者不足などから碁石茶の生産者は、なんとたった一軒にまで減少してしまいます。400年続いた伝統は、まさに風前の灯火でした。この危機に立ち上がったのが、地元大豊町と高知県、そして大学の研究者たちです。彼らは手を取り合い、失われかけていた伝統製法の科学的な解明とマニュアル化に着手。その情熱が実を結び、見事に生産を回復させたのです。

現在では、4軒の農家と1つの法人が、先人たちから受け継いだ発酵のバトンを固く守り続けています。もし大豊町を旅する機会があれば、ぜひその復興の物語にも思いを馳せてみてください。一杯の碁石茶の向こう側には、日本の食文化を守り抜こうとした人々の、たゆまぬ努力と熱い情熱の歴史が流れているのです。その空気を感じることこそ、「発酵旅」の醍醐味と言えるかもしれません。

10. おわりに:未来へつなぐ、発酵のバトン

黒い宝石、碁石茶を巡る旅、いかがでしたでしょうか。私たちはその悠久の歴史を遡り、カビと乳酸菌が織りなす神秘的な二段階発酵の秘密を覗き、そして独特の酸味の奥にある深い味わいの世界に触れてきました。一杯のお茶が、これほどまでに豊かな物語を内包していることに、改めて驚かされた方も多いかもしれません。

碁石茶は、単なる飲み物という枠を超えた存在です。それは、高知の厳しい自然環境と共生してきた人々の知恵の結晶であり、目に見えない微生物たちの偉大な働きを借りて生まれる、まさに「生きた」文化遺産。一度は消えかけたその灯を、故郷を愛する人々の情熱と、科学の力が手を取り合って未来へとつないだという復興の物語は、私たちに大きな勇気を与えてくれます。

この「発酵の旅人」では、これからも日本、そして世界に眠る様々な発酵食品の物語を紡いでいきたいと考えています。その土地の風土に根差し、人々の暮らしに寄り添い、時には科学の光を当ててその秘密を解き明かす。そうした旅を通じて、発酵文化の奥深さと、それを守り伝えることの尊さを、皆様と分かち合えたらと願っています。

あなたの食卓に、もし碁石茶がのぼる機会があれば、ぜひその黒い一粒に込められた壮大な物語に、少しだけ耳を傾けてみてください。その一杯が、あなたの日常を豊かに彩る、素晴らしい「発酵旅」の始まりとなることを心から願って。さあ、次の旅の準備はもうできています。また、新たな発酵の世界でお会いしましょう。