1. 海の恵みの一滴 ―「いかなご醤油」とは何か?

発酵の世界を旅する皆さん、こんにちは。私たちの食卓に深く根付く醤油ですが、そのほとんどが「大豆」から作られていることはご存知でしょう。しかし、この日本には古くから、魚を丸ごと発酵させて造る「魚醤(ぎょしょう)」という、もう一つの醤油文化が存在します。今回はその中でも、香川県の瀬戸内海が育んだ「いかなご醤油」を巡る旅へと皆さんをご案内します。

いかなご醤油とは、その名の通り、春の訪れを告げる小魚「イカナゴ」を主原料とした魚醤です。魚醤と聞くと、独特で力強い香りを想像するかもしれませんが、このいかなご醤油は別格。雑味がなく、上品で澄み切った旨味が口の中に広がるのが最大の特徴といえます。まさに、瀬戸内の穏やかな海の恵みを、麹菌や乳酸菌といった微生物の力を借りて凝縮した「海の液体調味料」なのです。

原料は、新鮮なイカナゴと塩のみ。この極めてシンプルな配合だからこそ、素材の質と職人の技、そして発酵という自然の神秘が織りなす味わいが際立ちます。大豆醤油が穀物の持つ豊かな風味を発酵によって引き出すのに対し、いかなご醤油は魚が持つ生命力そのものをアミノ酸という旨味に変え、長い時間をかけて熟成させた、いわば発酵のタイムカプセルといえるかもしれません。

かつては生産が途絶え、「幻の醤油」とまで呼ばれた歴史を持つ、いかなご醤油。なぜ香川の地で生まれ、どのように造られ、そしてなぜ一度姿を消してしまったのでしょうか。この一滴に秘められた物語を紐解くことで、発酵食品の奥深さだけでなく、地域の食文化を守り伝えることの意義も見えてくるはずです。さあ、一緒にその謎と魅力に満ちた探究の旅を始めましょう。

2. 日本三大魚醤をくらべてみよう!

いかなご醤油の探究を始めるにあたり、まずは日本におけるその立ち位置を確かめてみましょう。この醤油は、秋田の「しょっつる」、能登の「いしる(いしり)」と並び、「日本三大魚醤」と称されることがあります。これらは日本の魚醤文化を代表する存在ですが、その個性は驚くほど多様で、それぞれの土地の風土や食文化が色濃く反映されているのです。

これら三つの魚醤は、魚を塩と共に漬け込み、自己消化酵素や微生物の働きを利用して発酵させるという基本は同じです。しかし、その土地で獲れる魚を原料とするため、風土が風味を決定づけます。例えば、しょっつるは主にハタハタ、いしるはイワシやイカの内臓から造られ、それぞれが独自の香りと旨味を持っています。いかなご醤油が、瀬戸内海の春の風物詩であるイカナゴから生まれるのも、まさにその土地ならではの選択といえるでしょう。

気候もまた、発酵の旅の重要な案内人です。雪深く寒冷な気候の秋田や能登と、温暖で穏やかな瀬戸内とでは、発酵・熟成の進み方も異なります。この環境の違いが、それぞれの魚醤の繊細な風味の差を生み出しているのかもしれません。三大魚醤を比較することは、単に原料や製法を比べるだけでなく、日本の多様な漁業文化と、発酵という営みがいかに自然と密接に結びついているかを理解する絶好の機会となるはずです。

日本三大魚醤の比較

| 名称 | 主な産地 | 主な原料 | 風味の特徴 |

|---|---|---|---|

| いかなご醤油 | 香川県 | イカナゴ | 上品でクセが少なく、まろやかな旨味 |

| しょっつる | 秋田県 | ハタハタ | 淡白で上品ながら、独特の風味を持つ |

| いしる(いしり) | 石川県能登地方 | イワシ、イカの内臓 | 濃厚な旨味と力強く、個性的な香り |

※原料や製法は製造元によって異なる場合があります。

3. イカナゴと塩だけ!シンプルだからこそ奥深い伝統製法

いかなご醤油の魅力の核心に迫るため、その伝統的な製法を詳しく見ていきましょう。驚くべきことに、その原料は瀬戸内海で獲れた新鮮な「イカナゴ」と「塩」だけ。この究極のシンプルさが、かえって素材の良質さ、職人の技術、そして発酵という自然の営みの偉大さを際立たせています。この製法は、まさに先人たちが自然と対話し、試行錯誤の末に見つけ出した知恵の結晶といえるでしょう。

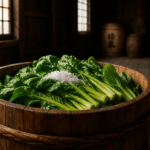

まず、春に水揚げされたばかりの新鮮なイカナゴを、重量比で「3対1」となる塩と混ぜ合わせ、大きな樽へと仕込みます。この塩分濃度は、腐敗を防ぎながら魚の持つ水分やエキスを効率的に引き出すための黄金比です。ここから、約30℃前後の温度管理のもと、半年から一年以上にも及ぶ長い発酵と熟成の旅が始まります。この過程で、イカナゴ自身が持つ酵素(プロテアーゼなど)が自らのタンパク質を分解し、旨味成分であるアミノ酸へと変えていく「自己消化」が進みます。

熟成中、職人は櫂(かい)を使って定期的に撹拌(かくはん)します。最初の2ヶ月は5〜7日ごと、その後は月に1回。この作業は、もろみ全体に酸素を行き渡らせて均一な発酵を促し、風味をまろやかにするために欠かせません。長い眠りから覚めたもろみは、圧搾機で丁寧に搾られ、琥珀色の液体が姿を現します。最後に90℃で約2時間加熱殺菌し、酵素の働きを止めて品質を安定させ、ろ過を経て、ようやく一滴のいかなご醤油が完成するのです。

4. 醤油なのに醤油じゃない?色・味・香りの秘密に迫る

いかなご醤油を手に取ると、私たちが普段親しんでいる大豆の醤油との違いに誰もが驚かされることでしょう。その個性的な特徴は、色・味・香りのすべてに表れており、魚醤という独自のカテゴリーを深く理解する鍵となります。これは単なる違いではなく、原料と発酵プロセスが生み出した、合理的な理由のある個性なのです。

まず「色」。いかなご醤油の色合いを示す醤油標準色番号は約40番。これは、関西で一般的な淡口(うすくち)醤油(約30番)よりもさらに淡く、澄んだ美しい琥珀色をしています。大豆醤油の色は、加熱工程で起こるアミノ酸と糖のメイラード反応に由来する部分が大きいですが、いかなご醤油は原料に由来する色素が主体のため、このような透明感のある色合いになると考えられます。

次に「味」。塩分濃度は28〜29%と、一般的な濃口醤油(約16%)に比べて非常に高い数値です。しかし、口に含んでも単に塩辛いだけではないことに気づくはずです。その秘密は、魚のタンパク質が発酵によって分解されて生まれた、豊富なアミノ酸にあります。この凝縮された旨味が、高い塩分と絶妙なバランスを取り、少量でも料理の輪郭をくっきりとさせる力強い味わいを生み出しているのです。

そして「香り」。魚醤特有の発酵香は確かにありますが、それは決して生臭さではありません。むしろ、熟成によって生まれた複雑で奥深い香りです。特に、加熱調理に使うと、この香りは香ばしい風味へと変化し、料理に豊かなコクと深みを与えてくれます。この感覚的な特徴を科学的に探究してみるのも、面白い研究テーマになるかもしれません。

5. 自由研究のヒントに!いかなご醤油なんでもQ&A

ここからは、皆さんの探究学習や自由研究がさらに面白くなるような、いかなご醤油に関する疑問にQ&A形式でお答えします。このコーナーをヒントに、自分だけの「問い」を見つけ、発酵の旅をさらに深めていってください。知れば知るほど、この一滴の醤油が多くの物語を秘めていることに気づくはずです。

Q1. なぜ香川県では「いかなご」で魚醤を造るのですか?

A1. それは、いかなごが香川県の食文化にとって、切っても切れない存在だからです。春になると瀬戸内海で大量に漁獲されるいかなごは、古くから釜揚げや釘煮(くぎに)として親しまれてきました。しかし、いかなごは鮮度が落ちやすい魚でもあります。そこで、一度にたくさん獲れたいかなごを無駄にせず、長期保存するための知恵として、塩漬けにして発酵させる「魚醤」造りが生まれたと考えられます。まさに、地域の豊かな恵みを最大限に活かすための、先人たちのサステナブルな工夫の結晶なのです。

Q2. いかなご醤油のおすすめの使い方が知りたいです。

A2. まずは、豆腐や刺身に数滴たらして、そのものの味を確かめてみてください。素材の味を引き立てる上品な旨味に驚くでしょう。また、野菜の煮付けやうどんの出汁に少し加えるだけで、ぐっと味に深みとコクが生まれます。現代的な使い方としては、ペペロンチーノの隠し味や、バターと混ぜてパンに塗る「いかなごバター」もおすすめです。塩分が強いので、普段の醤油の半分以下の量から試すのが美味しく使うコツといえるでしょう。

Q3. 自由研究でいかなご醤油をテーマにするなら、どんな切り口がありますか?

A3. いくつか面白いテーマが考えられます。例えば、

- 歴史の探究:なぜ一度生産が途絶えたのか、そしてどのように復活したのかを、地域の図書館や資料館、製造元への取材などを通して掘り下げる。

- 成分の比較分析:いかなご醤油と大豆醤油、他の魚醤の塩分や旨味成分(グルタミン酸など)を、簡易測定キットや専門機関の協力を得て比較し、味の違いを科学的に考察する。

- 新しい郷土料理の開発:いかなご醤油が持つ「郷土料理がない」という課題に挑戦し、香川県の他の特産品と組み合わせた新しいレシピを考案・調理し、その魅力を発表する。

など、様々なアプローチが可能です。

6. 消滅、そして復活へ ― いかなご醤油が紡ぐ物語

いかなご醤油の歴史は、単なる食品の変遷に留まらない、一つの文化が生まれ、消え、そして再生する壮大な物語です。その起源は古く、伝説によれば景行天皇の時代にまで遡るとも言われ、古くからこの地で魚醤が造られていた可能性を示唆しています。近代的な記録としては、1886年(明治19年)に開催された水産共進会への出品が確認されており、この頃にはすでに地域の特産品として確立していたことがうかがえます。

特に、第二次世界大戦中から戦後にかけては、大豆が不足したため、その代用醤油として盛んに生産されました。しかし、日本の経済が復興し、安価な大豆醤油が大量生産されるようになると、手間のかかるいかなご醤油の需要は次第に減少。人々の食生活の変化も相まって、1960年頃には、ついに香川の地からその姿を完全に消してしまったのです。一つの食文化が、時代の波にのまれてしまった瞬間でした。

それから約40年の時が流れます。この「幻の醤油」の復活を夢見る人々がいました。特に、いかなご漁が盛んだった庵治町(あじちょう)の関係者たちは、地域の食文化の灯をこのまま消してはならないと立ち上がります。残されたわずかな文献を頼りに、長老たちから昔の製法を聞き取り、何度も試作を繰り返す日々。その道程は決して平坦ではありませんでしたが、彼らの情熱が実を結び、1998年頃、ついにいかなご醤油は奇跡の復活を遂げたのです。これは、地域への誇りと愛情が成し遂げた、感動的な文化復興の物語といえるでしょう。

7. なぜ郷土料理がない?いかなご醤油が抱える課題と可能性

いかなご醤油の物語を旅していると、一つの興味深い事実に突き当たります。それは、この魚醤を使った「これぞ」という代表的な郷土料理が存在しない、という点です。例えば、秋田のしょっつるには魚介や野菜を煮込む「しょっつる鍋」が、能登のいしるにも同様の鍋料理があります。これらの料理は、魚醤の文化を家庭の食卓へと深く根付かせる、いわばアンカーのような役割を果たしてきました。

では、なぜいかなご醤油には、そうした郷土料理がないのでしょうか。一説には、いかなご醤油が鍋料理の主役というよりは、豆腐にかけたり、煮物の隠し味に使ったりと、あくまで「名脇役」としての役割が強かったからではないか、と考えられています。この「郷土料理の不在」こそが、戦後にいかなご醤油が一度衰退してしまった大きな要因の一つである、と指摘する専門家もいます。

しかし、この事実は、決して否定的な側面だけではありません。見方を変えれば、いかなご醤油には「まだ見ぬ可能性が満ちあふれている」ということでもあります。伝統的な郷土料理という型がない分、私たちは自由な発想で、この醤油の新しい魅力を引き出すことができるのです。それは、パスタやラーメンのスープベースかもしれませんし、地元のオリーブや野菜と組み合わせた新しいドレッシングかもしれません。

この「空白」は、未来への招待状です。この記事を読んでいる皆さんが、いかなご醤油を使った新しい郷土料理の創始者になる可能性だってあるのです。この醤油の歴史と特性を深く理解した上で、現代の感性で新たな一皿を創造してみる。それこそが、この探究学習の最もエキサイティングな挑戦ではないでしょうか。

8. 未来へつなぐ、瀬戸内の食文化

瀬戸内の穏やかな海で生まれた一匹の小さな魚が、塩と出会い、時間という魔法をかけられて、一滴の琥珀色の醤油になる。いかなご醤油を巡る旅は、単なる一つの調味料の知識を得るだけでなく、その背景にある自然の恵み、先人たちの知恵、時代の変遷、そして文化を守り伝えようとする人々の熱い想いに触れる旅でもありました。

一度は歴史の波間に消えかけたこの貴重な食文化が、人々の情熱によって現代に蘇ったという事実は、私たちに大きな希望を与えてくれます。しかし、復活はゴールではありません。本当の意味で文化を未来へつないでいくためには、私たち自身がその価値を理解し、日々の生活の中で活用し、そして新しい物語を紡いでいくことが不可欠です。いかなご醤油が抱える「郷土料理がない」という課題は、まさに私たちへの宿題といえるかもしれません。

この発酵の旅で得た知識や感動を、ぜひ次のステップへと繋げてみてください。いかなご醤油を実際に味わってみるのも良いでしょう。あるいは、皆さんの地元に眠っている、まだ光の当たっていない発酵食品を探してみるのも面白いかもしれません。食文化の探究とは、過去を知り、現在を見つめ、そして未来を創造する営みです。さあ、この旅を終えた今、あなた自身の新たな「発酵の旅」へと出発してみてはいかがでしょうか。