1. 序章 – 琉球の宝、東洋のチーズ「豆腐よう」への誘い

ようこそ、発酵の世界を旅する皆さん。今回は、遥か南の島、琉球王国が生んだ神秘的な食の至宝「豆腐よう」を巡る旅へとご案内します。その艶やかな紅色はまるで宝石のようであり、ひとたび口にすれば、東洋のチーズとも呼ばれる所以を誰もが理解することになるでしょう。これは単なる食べ物の話ではなく、歴史と文化、そして微生物が織りなす壮大な物語への入り口なのです。

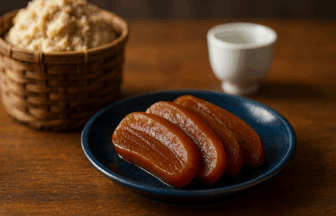

豆腐ようの魅力を言葉で表現するのは、実に挑戦的な試みかもしれません。楊枝の先にほんの少しだけ取り、そっと舌の上に乗せてみてください。ねっとりと、そしてなめらかに溶けていくその感覚は、長期熟成された極上のチーズや、濃厚な練りウニを彷彿とさせます。しかし、その体験はそこで終わりません。ゆっくりと広がるのは、沖縄の魂ともいえる「泡盛」の気品あふれる芳醇な香りと、麹がもたらす複雑で奥深い旨味の波です。

この小さな一粒が、どのようにしてこれほどまでの深い味わいを持つに至るのでしょうか。その答えは、沖縄ならではの硬い「島豆腐」を、米麹や紅麹、そして泡盛と共に長い時間、静かに熟成させるという、気の遠くなるような手間と愛情をかけた製法に隠されています。発酵という、目には見えない微生物たちの働きが、豆腐のたんぱく質を極上のアミノ酸へと変貌させる、まさに食の錬金術と呼ぶにふさわしいプロセスです。

豆腐ようは、かつて琉球王朝の宮廷で、王族や貴族など限られた人々だけが口にすることを許された高級珍味でした。その一粒一粒には、華やかな王朝文化の記憶と、亜熱帯の気候風土の中で育まれた先人たちの知恵が凝縮されています。ただ「美味しい」という言葉だけでは語り尽くせない、歴史の重みと物語がそこには存在しているのです。この発酵食品は、沖縄の誇りが詰まった文化遺産そのものと言えるでしょう。

さあ、準備はよろしいでしょうか。これから私たちは、この「食べる宝石」がどのようにして生まれ、どのような歴史を辿り、そして私たちの心と体を満たしてくれるのか、その秘密を解き明かす旅に出発します。豆腐ようという一粒の宇宙に秘められた、発酵と熟成の神秘的な物語を、どうぞ心ゆくまでお楽しみください。次章からは、その歴史の扉を紐解いていきます。

2. 歴史 – 王朝の食卓から現代へ。豆腐ようが紡ぐ琉球400年の物語

豆腐ようを巡る旅、その羅針盤をまずは歴史へと向けてみましょう。この食の宝が生まれたのは、日本本土とは異なる独自の文化を築いた琉球王国時代に遡ります。18世紀頃、海洋国家として中国や東南アジアと活発な交易を行っていた琉球に、その原型となる中国の「腐乳(ふにゅう)」が伝わったのが始まりと考えられています。

しかし、琉球の先人たちは、ただそれを受け入れるだけではありませんでした。ここからが、沖縄ならではの独創的な物語の幕開けです。彼らは腐乳の製法に、島の誇りである蒸留酒「泡盛」と、亜熱帯の気候で育まれた「麹」を取り入れたのです。この泡盛を用いるという発想こそが、豆腐ようを単なる模倣ではない、唯一無二の存在へと昇華させた決定的な一歩でした。

当時の豆腐ようは、琉球王朝の宮廷料理として、王族や冊封使(中国皇帝の使者)をもてなすための、非常に格式高い料理でした。庶民が気軽に口にできるものではなく、その製法もまた、ごく一部の者にしか知らされない秘伝中の秘伝だったと言われています。一粒の豆腐ように込められた深い味わいは、華やかな王朝文化の象徴であり、外交の席でのもてなしの心そのものだったのかもしれません。

長い年月をかけて発酵・熟成させるという悠久の時の流れは、せわしない現代とは対極にある、琉球王国時代のゆったりとした時間感覚を私たちに伝えてくれます。廃藩置県を経て、かつての秘伝は少しずつ民間へと広まり、今では沖縄を代表する食文化の華として、私たちもその歴史の片鱗に触れることができるようになりました。一粒の豆腐ようは、琉球の栄華と歴史を静かに語り継ぐ、生きた証人なのです。

3. 製法 – 島豆腐と麹、泡盛が織りなす奇跡の錬金術

豆腐ようのあの官能的な舌触りと、複雑で奥深い風味は、一体どのようにして生まれるのでしょうか。その秘密は、選び抜かれた三つの素材と、気の遠くなるほど丁寧な手仕事、そして微生物が織りなす「発酵」という名の錬金術に隠されています。ここでは、その奇跡が生まれる厨房を覗いてみることにしましょう。

まず主役となるのが、沖縄伝統の「島豆腐」です。本土の豆腐に比べて水分が少なく、ずっしりと硬いのが特徴で、この硬さこそが長期熟成に耐えるための必須条件。この島豆腐を均一な賽の目状に切り、風通しの良い場所でじっくりと乾燥させることから、すべての工程は始まります。余分な水分を抜くことで、後の発酵プロセスで雑菌が繁殖するのを防ぎ、味を凝縮させるのです。

次に登場するのが、発酵の魔法をかける二種類の「麹」。一つは、豆腐のたんぱく質を分解し、旨味成分であるアミノ酸を生み出す「黄麹」。そしてもう一つが、豆腐ように鮮やかな紅色を与え、独特の風味を醸し出す「紅麹」です。これらの麹と、魂を吹き込む沖縄の蒸留酒「泡盛」、そして塩を混ぜ合わせたものが、豆腐ようを育む漬け込み地となります。

乾燥を終えた豆腐は、この秘伝の漬け込み地の中へ一つひとつ丁寧に並べられ、甕(かめ)の中で静かに眠りにつきます。ここからが、時間という名の職人による最も重要な工程、「熟成」です。最低でも3ヶ月、長いものでは半年以上もの間、微生物たちはゆっくりと、しかし着実に豆腐の組織を分解し、あのチーズのような滑らかな食感と、言葉では表現しきれないほどの深いコクと香りを育んでいくのです。

4. 発酵の科学 – ミクロの世界の職人たち。麹菌がたんぱく質を旨味に変える仕組み

豆腐ようの美味しさの裏側には、私たちの目には見えない小さな「職人」たちの、驚くべき仕事が隠されています。発酵という現象を科学のレンズで覗いてみると、そこには生命の神秘ともいえる、精緻な化学変化の世界が広がっています。この章では、ミクロの職人、すなわち微生物たちの働きに焦点を当ててみましょう。

豆腐ようの発酵を主導するのは、主に「紅麹菌(Monascus属)」と「黄麹菌(Aspergillus属)」です。彼女たちが作り出す「酵素」こそが、味の錬金術師。特に「プロテアーゼ」というたんぱく質分解酵素は、大豆の大きな固まりであるたんぱく質を、より小さな分子であるペプチド、そして最終的には旨味の根源である「アミノ酸」へと細かく分解していきます。

この分解プロセスこそが、豆腐ようの食感と味の決め手です。硬かった豆腐の組織が、酵素の働きによって徐々に崩れていくことで、あのクリームチーズのように滑らかな舌触りが生まれます。そして、分解されて生成されたグルタミン酸などのアミノ酸が、私たちの舌に深い「旨味」として感じられるのです。泡盛のアルコール分は、この分解作用を穏やかに進めると同時に、腐敗を防ぐ重要な役割も担っています。

さらに近年の研究では、この発酵過程で体に有益な可能性を秘めた物質が生まれることも示唆されています。例えば、血圧を穏やかにする作用が期待される「ACE阻害ペプチド」の生成もその一つです。もちろん、豆腐ようは薬ではありませんが、古くから滋養強壮に良いとされてきた背景には、こうした発酵がもたらす科学的な根拠があったのかもしれません。先人の知恵と微生物の力が融合した、まさに食べる科学なのです。

5. 味わい方 – 一粒で広がる無限の宇宙。豆腐ようを120%楽しむためのペアリング術

さて、歴史や製法を知り、その一粒に込められた物語に思いを馳せたなら、いよいよ実践編です。琉球王朝の食文化の結晶である豆腐ようを、最大限に楽しむための作法と、現代の食卓で輝かせるためのアイデアをご紹介します。この小さな宝石が秘める無限の可能性を、ぜひご自身の舌で体験してみてください。

まずは、最も伝統的で、豆腐ようそのものの味を深く理解するための作法から。器に盛られた豆腐ようを、決して一度に頬張ってはいけません。楊枝や箸の先に、ほんの米粒半分ほどを取り、まずは香りを楽しみます。そして、舌の上でゆっくりと転がすようにして溶かしながら味わうのです。時間と共に変化していく香りと、鼻に抜ける泡盛の風味、そして舌全体に広がる複雑な旨味を感じてみてください。

最高の相棒は、やはり同じ故郷を持つ「泡盛」、特に熟成させた古酒(クースー)でしょう。豆腐ようの塩味と濃厚な旨味が、古酒の持つ甘く芳しい香りを引き立て、互いの魅力を高め合います。もちろん、キリリと冷やした日本酒や、意外にもコクのある白ワイン、軽めの赤ワインとの相性も素晴らしいものです。

さらに、その活躍の場は酒の肴だけにとどまりません。クリームチーズやマスカルポーネと混ぜ合わせれば、野菜スティックやクラッカーにぴったりの極上ディップに。また、ペペロンチーノなどのパスタにほんの少し加えるだけで、アンチョビのような役割を果たし、味に圧倒的な深みと奥行きを与えてくれます。豆腐ようを調味料として捉えることで、あなたの料理の世界はさらに広がることでしょう。

6. Q&A – これってどうなの?豆腐よう博士に聞く、10のギモン

Q1. どこで買えるの?

沖縄県内の空港や土産物店、デパートなどで手に入ります。最近では、県外の沖縄物産店や、大手百貨店の催事、オンラインショップでも購入可能ですので、お住まいの地域からでも探してみてはいかがでしょうか。

Q2. 保存方法と賞味期限は?

未開封の状態であれば、常温で数ヶ月保存できる製品がほとんどです。しかし、開封後は必ず冷蔵庫で保存し、雑菌が入らないよう清潔な箸などを使って取り分け、1〜3ヶ月を目安に食べ切ることをお勧めします。

Q3. 赤い豆腐ようと白い豆腐よう、何が違うの?

鮮やかな赤色は「紅麹」を使っている証で、伝統的で高級品とされています。一方、白いものは「黄麹」のみで発酵させたもので、よりマイルドな味わいの傾向があります。ぜひ両方を試して、好みの味を見つけてみてください。

Q4. アルコールが含まれているけど、子どもや運転前に食べても大丈夫?

漬け込みに泡盛を使用しているため、アルコール分を含みます。風味付け程度ですが、お子様や妊娠・授乳中の方、アルコールに弱い方、そして運転をされる前は食べるのをお控えください。

Q5. なぜこんなに値段が高いの?

良質な島豆腐や泡盛といった原料へのこだわり、そして数ヶ月に及ぶ長い熟成期間、さらには手間暇のかかる手作業で作られているためです。その価格は、品質と伝統を守るための対価と言えるでしょう。

Q6. 自宅で作ることはできる?

レシピ自体は存在しますが、温度管理や衛生管理が非常に難しく、腐敗させてしまうリスクも伴います。まずは市販の美味しい豆腐ようを味わい、その奥深さを知ることから始めるのがお勧めです。

Q7. 表面についているツブツブは何?

これは発酵に使われた麹(米)の粒です。旨味成分の一部ですので、まったく心配ありません。そのまま安心してお召し上がりいただけます。

Q8. おすすめのメーカーやブランドは?

沖縄には数多くのメーカーがあり、それぞれに歴史とこだわりがあります。特定のブランドを挙げるのは控えますが、原料や製法が明記されているものを選び、ご自身の舌で「宝探し」をするのも楽しみの一つです。

Q9. 匂いはきつい?

発酵食品特有の香りはありますが、チーズや泡盛に近い芳醇な香りが主です。一般的に想像されるような、強い刺激臭はほとんどありませんので、ご安心ください。

Q10. どんな栄養があるの?

発酵によって大豆のたんぱく質がアミノ酸に分解されているため、消化吸収しやすくなっています。また、研究レベルでは健康に寄与する可能性のある成分も報告されていますが、あくまでも伝統的な嗜好品として楽しむのが良いでしょう。

7. 文化 – 豆腐ようだけじゃない!世界の「発酵豆腐」めぐり

私たちの旅も佳境に入ってきました。ここで少しだけ視点を広げ、豆腐ようが属する「発酵豆腐」という大きな食文化の世界地図を眺めてみましょう。世界には、豆腐ようとルーツを同じくする、あるいは似た製法で作られる兄弟のような食品が存在します。それらを知ることで、沖縄の豆腐ようが持つ唯一無二の個性が、より一層くっきりと見えてくるはずです。

まず訪れたいのは、豆腐ようの起源とされる中国大陸です。ここには「腐乳(フールー)」という、まさに発酵豆腐の大先輩がいます。塩水や酒、香辛料などで豆腐を発酵させたもので、お粥の友として、また炒め物の調味料として、日々の食卓に深く根付いています。その味わいは豆腐ようよりも塩味が強く、より調味料としての性格が強いのが特徴と言えるでしょう。

次に、台湾の夜市(ナイトマーケット)を賑わす名物「臭豆腐(チョウドウフ)」も見逃せません。その名の通り、発酵過程で生まれる強烈な匂いが特徴ですが、揚げたり煮込んだりすると、その匂いは旨味へと変わり、多くの人々を虜にしています。植物性の発酵液に漬け込むという独特の製法から生まれる個性は、豆腐ようの芳醇な香りとは全く異なるベクトルを向いています。

こうして世界の兄弟たちと比べてみると、豆腐ようの際立った個性が浮かび上がってきます。それは、調味料でもなく、強烈な個性を楽しむB級グルメでもない、「それ自体をゆっくりと味わうための嗜好品」という確固たる地位です。泡盛という高貴な蒸留酒を使い、麹の力でじっくりと旨味を引き出す製法は、豆腐ようを世界でも類を見ない、洗練された発酵食品へと昇華させたのです。まさに琉球の美意識の結晶と言えるのではないでしょうか。

8. おわりに – 発酵が育む食文化の未来へ。豆腐ようを次世代に繋ぐ

沖縄の宝石「豆腐よう」を巡る発酵の旅、いかがでしたでしょうか。私たちはその歴史を遡り、製法の秘密を覗き、ミクロの世界の営みに驚き、そして味わい方の無限の可能性を発見してきました。この旅を通して、豆腐ようが単なる珍味ではなく、沖縄の風土、歴史、そして人々の知恵が凝縮された「生きた文化遺産」であることを感じていただけたなら幸いです。

一口に発酵食品と言っても、その背景には一つひとつ異なる物語があります。豆腐ようの物語は、琉球王国という類稀なる海洋国家の歴史と、泡盛や麹といった地域固有の産物、そして亜熱帯の気候という、沖縄でなければ決して生まれ得なかった要素で満ちています。それは、グローバル化が進む現代において、私たちが忘れかけている「土地の味」そのものなのです。

この小さな一粒を守り、作り続けている人々がいます。彼らは、ただ美味しいものを作っているだけではありません。先人たちから受け継いだ貴重なバトンを、次の世代へと繋ぐという大切な役割を担っているのです。私たちが豆腐ようを味わうという行為は、その美味に感動するだけでなく、この尊い文化の継承を応援することにも繋がっているのかもしれません。

発酵の世界は、知れば知るほど奥深く、私たちを飽きさせることがありません。今回の旅が、皆さんにとって新たな扉を開くきっかけとなることを心から願っています。ぜひ、ご自身の舌で豆腐ようの物語を味わい、そしてまた次の発酵の旅へと出かけてみてください。世界のどこかには、まだ見ぬ美味と、驚くべき物語があなたを待っているはずです。