1. 百年床が育む、小倉のソウルフード「ぬか炊き」ってなんだ?

発酵の世界を巡る旅人たちへ、ようこそ。今回は、九州の玄関口、福岡県北九州市・小倉の地で、江戸の昔から深く愛され続ける郷土の味「ぬか炊き」を巡る旅へとご案内します。こっくりと艶やかに煮込まれた青魚、その一皿に、日本の発酵文化の粋と、家庭のぬくもりが凝縮されているのをご存知でしょうか。

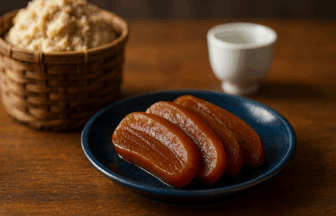

「ぬか炊き」とは、一言でいえばイワシやサバなどの青魚を「ぬか床」で煮込んだ料理です。しかし、それは単なる煮魚という言葉だけでは到底表現しきれない、奥深い魅力に満ちています。味の決め手となるのは、野菜を漬けるあの「ぬか床」。各家庭で大切に受け継がれ、ときには百年以上もの時を重ねた「百年床」も存在するなど、まさに生きた文化財ともいえる発酵の恵みなのです。

このぬか床に含まれる豊富な乳酸菌や酵母が、魚の持つ特有の臭みを和らげ、たんぱく質を分解して豊かなうま味へと昇華させます。醤油や砂糖の甘辛い味付けに、ぬか床由来の複雑な酸味と香りが加わることで、唯一無二の味わいが生まれるのです。じっくりと時間をかけて煮込まれた魚は、骨まで箸でほろりと崩れるほど柔らかく、その身にはうま味のすべてが染み渡っています。

舌の上でとろける魚の身、鼻に抜ける香ばしくもどこか懐かしい発酵の香り。それは、微生物たちの壮大な営みと、先人たちの知恵が織りなす食の芸術といえるかもしれません。この記事を羅針盤としていただければ、ぬか炊きの歴史から美味しさの秘密、そしてご家庭で楽しむ秘訣まで、その世界のすべてを旅することができるでしょう。さあ、発酵が育んだ小倉のソウルフード、「ぬか炊き」の探究へ、一緒に出発しましょう。

2. 歴史:江戸時代から続くサステナブルな知恵。「ぬか炊き、ものがたりの旅」

ぬか炊きの物語を紐解く旅は、江戸時代、豊前国を治めた小倉藩へと遡ります。藩主であった小笠原氏は、質素倹約を重んじる家風で知られていました。この精神から生まれたのが、食材を余すことなく使い切るための知恵、ぬか炊きの原型であったと考えられています。日々の食卓に上るぬか漬け、その古漬けとなったものを捨てずに、魚を煮込む調味料として再利用したのが始まりとされているのです。

まさに、現代のサステナブルな考え方を先取りした、見事な食の工夫といえるでしょう。城下町であった小倉では、この藩主の知恵が次第に庶民の間にも広がっていきました。目の前の玄界灘で獲れる新鮮なイワシやサバと、各家庭で大切に育てられているぬか床。この二つが出会うのは、ごく自然な成り行きだったのかもしれません。暮らしの中に息づく発酵の力を、人々は経験的に知っていたのです。

特筆すべきは、ぬか床を財産のように大切にし、代々受け継いでいく文化です。手入れを欠かさず、新たなぬかを足しながら愛情を注がれたぬか床は、その家の「顔」ともいえる存在になりました。中には「百年床」と呼ばれる、百年以上もの時を重ねたぬか床を誇る家庭や店も現存します。そのぬか床には、数えきれないほどの微生物と共に、家族の歴史や思い出までもが溶け込んでいるかのようです。

ぬか炊きとは、単なる郷土料理という枠を超え、ものを大切にする心、発酵と共に生きる暮らし、そして家族の味を未来へつなぐ想いが凝縮された、小倉の歴史そのものを味わう一皿なのです。この一皿から、時代の香りを感じ取ってみてはいかがでしょうか。

3. 原料と製法:発酵の魔法、ぬか床が主役。ぬか炊きの美味しさの秘密

ぬか炊きの美味しさを探る旅、その核心に迫るには、二つの主役に注目せねばなりません。一つは、玄界灘の豊かな恵みであるイワシやサバといった青魚。そしてもう一つが、この物語の真の主役ともいえる「ぬか床」です。この発酵食品なくして、ぬか炊きの奥深い味わいは決して生まれません。

ぬか床とは、米ぬかに塩と水を混ぜ、野菜などから付着した乳酸菌や酵母を繁殖させて作られる、生きた発酵食品です。その中では、多種多様な微生物が複雑な生態系を築き、絶えず活動を続けています。この微生物たちの営みこそが、ぬか炊きに「発酵の魔法」をかけるのです。

基本的な製法は、まず下処理をした魚を、醤油、砂糖、みりん、そして風味付けの生姜などと共に鍋で煮ます。魚に火が通り、味が染み込み始めたところで、いよいよ主役の登場です。熟成したぬか床を惜しげもなく加え、ここからは弱火でじっくりと、魚が柔らかくなるまで炊き上げていきます。このぬか床を加えるタイミングと量が、各家庭・各店の個性を決定づける重要な鍵となります。

ぬか床を加えて煮込むことで、驚くべき変化が起こります。乳酸菌が生み出す乳酸が魚の生臭さを抑え、身を柔らかくし、同時に酵母などがたんぱく質を分解して、力強いうま味成分(アミノ酸)を生成するのです。甘辛い煮汁に、ぬか床由来の芳醇な香りと爽やかな酸味が溶け合い、重層的で複雑な風味が完成します。これぞまさに、微生物と人の共同作業によって生まれる食の奇跡といえるでしょう。

4. 実践編:おうちで挑戦!ぬか炊きマイスターへの道 Q&A

ぬか炊きの魅力に触れたなら、次はその味を自分の手で再現してみたくなるのが旅人の性ではないでしょうか。ここでは、皆様がぬか炊きマイスターへの一歩を踏み出すための疑問にお答えします。難しそうに見えるかもしれませんが、コツさえ掴めばご家庭でも本格的な味に挑戦できます。

Q1. 自宅にぬか床がありません。それでも作れますか?

はい、作れます。本格的なぬか床がなくても、スーパーなどで手に入る「炒りぬか」や「追いぬか用のぬか」を使って作ることが可能です。また、ぬか漬けの古漬けを少量刻んで加えるだけでも、近い風味を出すことができますので、ぜひ試してみてください。

Q2. 魚の臭みが苦手です。美味しく作るコツは?

新鮮な魚を選ぶことが大前提ですが、調理の工夫も有効です。煮込む際にたっぷりの生姜スライスを加える、あるいは山椒の実を一緒に炊き込むと、魚の臭みが和らぎ、爽やかな香りが加わります。下処理の段階で、魚に軽く塩を振ってしばらく置き、出てきた水分を拭き取るのも効果的です。

Q3. 小倉でよく聞く「じんだ煮」とは違うのですか?

基本的には同じものを指す言葉と考えてよいでしょう。「ぬか炊き」の別名が「じんだ煮」であり、地域や家庭によって呼び方が異なることがあります。小倉の食文化に深く根付いている証ともいえます。

Q4. 本場のぬか炊きを食べてみたい!どこに行けばいい?

ぜひ「北九州の台所」と呼ばれる旦過市場(たんがいちば)とその周辺を訪れてみてください。多くの専門店が軒を連ね、店ごとに違う自慢のぬか炊きを販売しています。北九州市が発行する「小倉ぬか炊きマップ」を片手に、お店を巡って食べ比べてみるのも、この旅の醍醐味となるはずです。

5. 探究編:ぬか炊きを科学する。発酵がもたらす驚きのパワー

ぬか炊きの美味しさと歴史の旅を続けてきましたが、ここで少し視点を変え、科学という羅針盤を手に、その力の源泉を探ってみましょう。なぜこれほどまでに、ぬか炊きは栄養価に優れ、私たちの心と体を満たしてくれるのでしょうか。その秘密は、やはり「発酵」のプロセスに隠されています。

まず注目すべきは、ぬか床がもたらす栄養素です。米ぬかには、エネルギー代謝を助けるビタミンB1をはじめとするビタミンB群が豊富に含まれています。これらが煮汁に溶け出し、魚と共に摂取できるのは大きな利点です。さらに、じっくり煮込むことで魚の骨は非常に柔らかくなり、骨に含まれるカルシウムを丸ごと、効率よく吸収できる状態になります。これは成長期のお子様や、骨の健康が気になる方にとっても嬉しいポイントでしょう。

美味しさの秘密は「うま味の相乗効果」という現象でも説明できます。魚には、うま味成分であるイノシン酸が多く含まれています。一方、ぬか床が発酵する過程で、微生物はたんぱく質を分解し、もう一つのうま味成分であるグルタミン酸などのアミノ酸を大量に生み出します。この二つの異なるうま味成分が出会うと、それぞれを単独で味わう時よりも、うま味が飛躍的に強く感じられるのです。ぬか炊きの後を引く深い味わいは、この相乗効果に支えられています。

また、保存食として生まれた歴史が示す通り、ぬか炊きは保存性にも優れます。これは、ぬか床に豊富な乳酸菌が生み出す乳酸が、他の雑菌の繁殖を抑える静菌効果を持つためです。発酵とは、美味しさと栄養、そして保存性までも高める、まさに先人の偉大な知恵の結晶なのです。

6. おわりに:未来へつなぐ、発酵のバトン

福岡県北九州市・小倉の「ぬか炊き」を巡る旅、いかがでしたでしょうか。私たちはこの旅を通じて、ぬか炊きが単なる一品料理ではなく、壮大な物語を持つ食文化の結晶であることを学んできました。そこには、食材を最後まで慈しむ心、微生物の力を借りて暮らす知恵、そして家族の味を大切に守り続ける愛情が、幾重にも織り込まれています。

各家庭の台所で、母から子へ、子から孫へと受け継がれてきたぬか床。それは、目には見えない微生物たちと共に、その家の歴史を刻んできた「生きた家宝」に他なりません。このぬか床を使って作られるぬか炊きは、いわば未来へと手渡される「発酵のバトン」といえるのではないでしょうか。

現代において、私たちは多種多様な食を手軽に楽しめるようになりました。しかし、その一方で、こうした土地の風土と歴史に深く根ざした郷土料理の価値は、ますます輝きを増しているように感じられます。一つの料理の背景に広がる物語を知ることで、私たちの食卓はより豊かで、意味深いものになるはずです。

この発酵の旅が、皆様にとって、ご自身の地域の郷土料理や、身近な発酵食品に改めて目を向けるきっかけとなれば、案内人としてこれほど嬉しいことはありません。さあ、次の発酵の世界へ。あなたの探究の旅は、まだ始まったばかりです。